元界财讯2025年09月03日 10:27消息,华泰证券解析低估值电力央企投资机会,聚焦资产证券化新机遇,挖掘电力行业潜在增长红利。

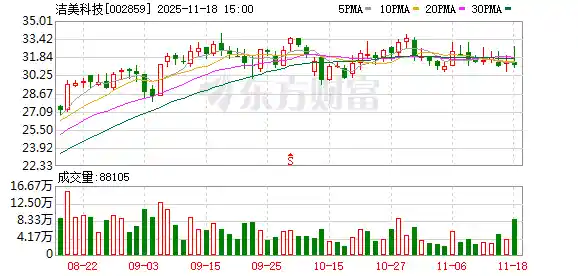

在当前市场流动性充裕的背景下,高股息红利资产的投资逻辑正面临重构。华泰证券最新研报指出,公用事业板块尤其是电力类央企和地方国企的投资范式可能发生深刻变化。这一判断基于对2015年前后资本市场与财政政策联动的复盘,并结合当前地方政府财政压力加大的现实背景。随着土地出让收入持续下滑,国有资本经营收入在财政体系中的角色日益凸显,资产证券化与资本运作正从“可选项”转变为“必选项”。

数据显示,2020至2024年间,中央财政中非税收入年均复合增长率高达30%,国有资本经营收入增长6%,两者合计对中央财政的贡献率已从2%跃升至8%。而在地方层面,尽管国有资本整体贡献仅从2%提升至3%以上,但其增长趋势明确。这一变化意味着,国有资产不仅要“保值增值”,更被赋予了缓解财政压力的新使命。特别是在地方财政吃紧的当下,通过提高国企分红、推动优质资产注入上市公司,已成为一条现实可行的化债路径。

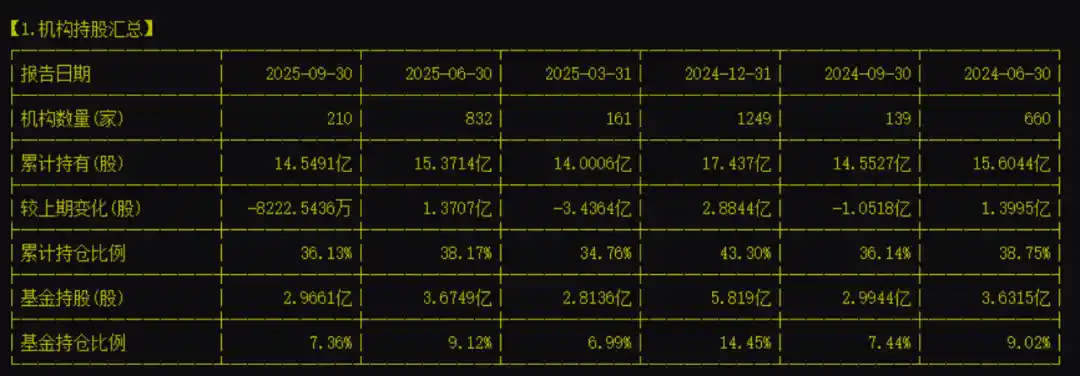

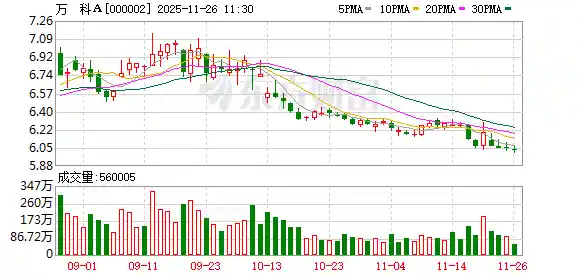

值得注意的是,当前央企分红存在明显的“留存效应”。2023至2024年,上市央企实际分红金额是中央国有资本经营收入的两倍以上,说明大量利润仍滞留在集团层面,未充分反哺财政。而在行业分布上,金融、石油石化和通信三大领域贡献了约70%的央企分红,公用事业占比不足5%。这表明,电力等公用事业类央企在分红潜力上仍有较大释放空间,但其首要任务仍是能源保供与“双碳”转型,短期内难以大幅提高分红比例。

相比之下,地方国企的表现更具弹性。2020至2024年,地方公用事业上市公司分红比例显著提升,加权平均上升5个百分点,算术平均更是上升13个百分点。在北京、上海等地,公用电力企业的分红对财政缺口的贡献已接近1%,浙江、广东也超过0.6%。这一数据背后,反映出地方政府正积极利用资本市场盘活存量资产,以应对土地财政退潮带来的收入真空。这种“以资补财”的模式,正在成为地方财政可持续运行的重要支撑。

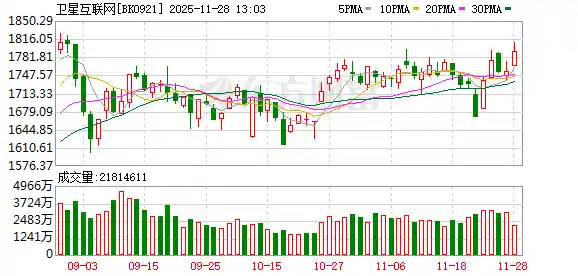

回顾2014至2016年上一轮牛市,公用电力行业通过二级市场融资接近1500亿元,其中央企过半案例伴随资产注入或重组。如今,未证券化的央企电力资产规模仍超万亿元,地方水务等公用事业资产亦达千亿级别。若能通过资本市场实现有效证券化,不仅可增强企业融资能力,还能间接降低政府隐性债务压力。从这个角度看,资本运作不再是单纯的公司行为,而是财政与国资改革协同推进的关键抓手。

对于投资者而言,短期持股趋势下,表观股息率往往被过度关注,而忽视了自由现金流与长期分红可持续性。华泰证券认为,当前应更重视资产注入和证券化带来的长期价值重估机会。特别是那些集团资产证券化率较低的电力央企,以及具备地方化债潜力的公用事业国企,未来可能成为政策红利的重点受益者。资本运作不仅不会削弱分红能力,反而可能通过优化资产结构、提升盈利能力,为持续高分红提供更强支撑。

笔者认为,这一轮红利资产的逻辑演变,本质上是财政压力倒逼国资改革深化的结果。过去十年,资本市场更多被视为融资工具;而如今,它正逐步演变为国家资产负债表调整的重要平台。在“大财政”框架逐步成型的背景下,国有上市公司不再是孤立的经济单元,而是连接财政、金融与实体经济的关键节点。未来,谁能在资产证券化与资本运作中抢占先机,谁就有可能在新一轮国企改革中赢得主动。

当然,也需警惕潜在风险。股市波动、公用事业盈利受电价与成本制约、资产注入过程中的合规与估值问题,都可能影响改革节奏。但总体来看,在财政转型与资本市场改革双轮驱动下,公用事业类国企的资本价值有望迎来系统性重估。这不仅是一次投资逻辑的切换,更是一场深层次的制度变革。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!