OpenAI技术逐步向终端设备延伸,推动A股市场新机遇与变革。

在AI大模型竞争日益激烈、自研AI芯片的争夺战正酣之际,OpenAI再次在AI硬件领域掀起波澜。据供应链消息透露,OpenAI已与立讯精密、歌尔股份等“果链”企业展开合作或进行洽谈,相关传闻也推动“果链”相关公司股价集体上涨。业内专家分析认为,OpenAI正逐步从云端向终端拓展,试图通过构建“模型硬件”的闭环,重新定义AI时代中的硬件入口。

进军硬件

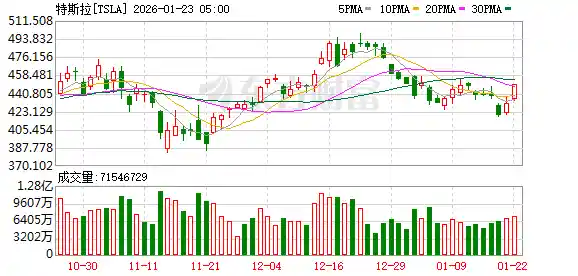

受OpenAI加码AI硬件布局、苹果iPhone 17首销表现超出预期等因素推动,立讯精密股价持续上涨。9月24日,立讯精密尾盘强势拉升,收盘上涨6.85%,报70.2元/股,总市值首次突破5000亿元,再创历史新高。

此前有消息称,人工智能领军企业OpenAI已与中国“果链”核心企业立讯精密建立合作关系,双方将联合开发一款面向消费者的AI设备。据悉,该设备目前尚处于原型开发阶段,未来有望与OpenAI的人工智能模型实现深度整合。

据悉,OpenAI计划开发的AI硬件包括智能眼镜、数字录音笔和可穿戴徽章等“伴侣型”设备,首批产品预计于2026年底或2027年初推出。这些设备将深度整合OpenAI的AI模型,实现环境感知和新型人机交互。

事实上,OpenAI对AI硬件的关注由来已久,早期主要以投资方式探索布局,而如今已逐步转向自主设计与深度整合的自研路线。 在我看来,这种转变反映出OpenAI在人工智能领域战略上的深化。随着技术竞争日益激烈,单纯依赖外部硬件已难以满足其对性能和效率的高要求。通过自研路径,OpenAI不仅能更好地适配自身模型架构,还能在长期发展中掌握更多主动权。这一举措或将推动整个AI行业向更深层次的技术整合迈进。

早在2023年,OpenAI创始人兼首席执行官山姆·奥特曼便投资了由苹果前团队打造的AI可穿戴设备公司Humane,且为其提供模型支持。2023年11月,Humane发布了首款AI硬件产品AI Pin,这款可穿戴的AI产品小得如同一枚胸针,没有传统屏幕,完全依赖AI与人交互。用户将AI Pin佩戴在身上后,只需要通过点击激活设备,便可以用语音和手势的方式与之对话,下达任务指令,实现信息查询、日程管理等功能。

然而,这款号称要彻底变革人机互动模式的产品,发布后便遭遇市场“滑铁卢”。由于续航能力差、发热严重、功能鸡肋、售价高达699美元且需每月支付24美元订阅费。Humane最终以1.16亿美元被惠普收购,估值大幅缩水,成为“AI硬件泡沫”的代表案例。

投资折戟后,今年5月,OpenAI宣布以65亿美元收购由前苹果首席设计师Jony Ive创立的AI硬件公司ioProducts。在外界看来,此次收购的重要意义之一在于,OpenAI因此获得了工业设计方面的核心能力以及现成的硬件研发团队,掌握了完整的设计生态系统,并借助Jony Ive的品牌影响力提升了自身的行业信誉。

搭上“果链”

除了投资和收购,OpenAI更直接的举措是挖角人才。据外媒统计,今年以来,OpenAI已从苹果公司招募了至少25名硬件和产品团队的专业人员,涉及用户界面设计、音频技术、可穿戴设备以及生产规模扩大等多个关键领域。

据悉,OpenAI正以超过100万美元的股票报价积极挖角苹果的核心员工,同时承诺减少官僚主义,以吸引在设计、制造和供应链领域具有丰富经验的人才。有苹果前员工透露,苹果目前正处于“渐进式创新”阶段,产品更新速度较慢,而OpenAI则能提供更大的创意自由度,让员工实现更具突破性的产品构想。

作为一家大模型公司,OpenAI为何开始涉足硬件领域?“OpenAI布局AI硬件,核心是打造‘算法-硬件-数据’的生态竞争体系。”天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示,大模型的训练需要大量高质量的数据支持,消费级硬件设备如耳机、眼镜等能够直接获取用户的行为数据,从而形成使用、反馈与迭代的良性循环。同时,硬件也是实现商业化的关键载体,可通过终端订阅服务或增值服务实现持续盈利。“一方面,苹果背景人才的加入,有助于提升其在硬件工程设计方面的能力;另一方面,与立讯精密的合作则借助了亚洲高效的供应链体系,通过全产业链布局构建技术壁垒。”郭涛指出。

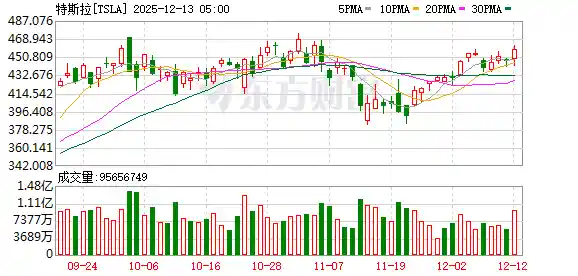

还有报道称,OpenAI正与另一家果链知名企业歌尔股份进行接触,据悉,歌尔股份将为其供应扬声器等关键零部件。有知情人士透露,OpenAI此次硬件设计方案中,很可能采用歌尔股份的MEMS硅麦器件。目前,包括AirPods、AirPods Pro、Meta Ray-Ban以及小米眼镜等多款产品,均已与歌尔股份展开相关解决方案的合作。 从当前趋势来看,歌尔股份在消费电子领域的供应链地位愈发稳固,其技术实力和制造能力正受到越来越多国际科技企业的认可。这种合作不仅体现了歌尔在高端声学组件上的优势,也反映出全球科技巨头对供应链多元化和本土化布局的重视。未来,随着更多智能硬件产品的推出,歌尔股份有望在这一领域持续发挥重要作用。

对于OpenAI向智能硬件发力,华泰证券认为,硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局的重要一环。中国供应商在全球生产资源上的布局有望持续受益,未来两年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人和AI端侧新品推动下景气度将上行。

“AI伴侣”

尽管OpenAI积极布局,但纵观整个AI硬件行业,整体仍处于“口碑好但市场反应平淡”的尴尬局面。

例如,在9月18日的Connect2025发布会上,Meta推出了三款智能眼镜,重点展示了实时字幕、语音助手以及增强现实显示等AI功能。然而,在发布会现场,当Meta首席执行官马克·扎克伯格演示售价为799美元的旗舰款Ray-Ban智能眼镜时,却接连出现故障,导致场面尴尬。尽管官方数据显示,自2023年9月Meta智能眼镜上市以来,累计销量已达到200万副,但这一成绩与Meta在AI硬件领域长期投入的巨大资金相比,仍显得微不足道。

因此,OpenAI在推动AI硬件发展方面有着清晰的战略布局。今年早些时候,山姆·奥特曼曾表示,OpenAI的目标是打造一种具备上下文感知能力、轻量化设计、可能无屏幕或仅有极简屏幕的设备,这种设备旨在与人类共同生活,而不仅仅作为便携工具存在于人们的口袋中。这类“AI伴侣”设备的构想,反映出人工智能正逐步从单纯的计算工具向更贴近人类日常生活的智能助手演进。 从技术发展趋势来看,这种设备的出现或将重新定义人机交互的方式,让AI更自然地融入日常生活场景。同时,这也意味着OpenAI在软硬件结合方面的探索正在加速,未来可能会对整个AI产业产生深远影响。

IDC中国研究总监潘雪菲表示,在具备人工智能功能的消费类硬件(不包括手机和个人电脑)中,智能眼镜和机器人可能是最具发展潜力、最可能带来颠覆性影响的两种产品类型。其中,智能眼镜主要分为两类:一类是配备独立数据处理芯片但不具有显示功能的智能眼镜,例如音频眼镜以及内置摄像头的音频眼镜;另一类则是具备增强现实、扩展现实、虚拟现实和混合现实功能的智能头戴显示设备,即AR/VR产品。而消费级机器人则指的是基于计算机自动控制、拥有一个或多个自由度,或具备拟人化情绪表达能力,并能接入网络,主要用于教育、清洁和陪伴等家庭场景的智能设备。

在郭涛看来,前期许多AI硬件产品未能取得成功,主要原因包括三点:一是需求定位出现偏差,试图开发缺乏实际应用场景的产品,例如佩戴不适的AR眼镜;二是用户体验存在明显断层,语音交互响应延迟高、误识别率超出用户可接受范围,导致用户留存率低;三是能耗问题突出,边缘计算受限于电池续航能力,而依赖云端又牺牲了实时性。“理想的AI硬件不应是功能堆砌的孤立设备,而应具备轻量化终端设计、云边端协同计算架构以及情境化主动服务体系。”郭涛表示。 从当前市场反馈来看,AI硬件的发展必须更加注重用户真实需求与技术落地之间的平衡。单纯追求技术先进性而不考虑使用场景和体验,往往难以获得市场的认可。同时,如何在功耗、性能与响应速度之间找到最优解,仍是行业亟待突破的关键问题。只有真正理解用户,才能推动AI硬件走向成熟与普及。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!