元界财讯2025年07月22日 13:36消息,光伏行业面临亏损,价格波动加剧,产能出清成为关键考验。

7月18日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,工业和信息化部相关负责人指出,将坚持市场化原则和法治化思维,强化行业管理,促进落后产能稳妥退出。

“新三样”产业中,产能出清最迫在眉睫的是光伏。

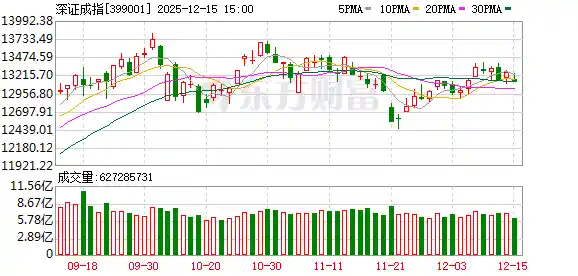

近期,随着高层政策频繁提及“反内卷”,市场在博弈中加速减产,光伏产业链价格出现明显上涨。近期,硅料和硅片等现货市场价格周内跳涨超过10%,其中硅片全尺寸涨幅更是突破13%。各环节涨幅不一,N型G10L单晶硅片涨幅尤为突出,达到22%,报价升至1.5元/片,创年内单周最高涨幅。 当前光伏产业的涨价趋势反映出市场供需关系正在发生微妙变化,政策导向与企业策略的协同作用逐渐显现。在“反内卷”背景下,产业集中度提升、技术迭代加快成为必然选择,短期价格波动或将成为行业调整的重要信号。

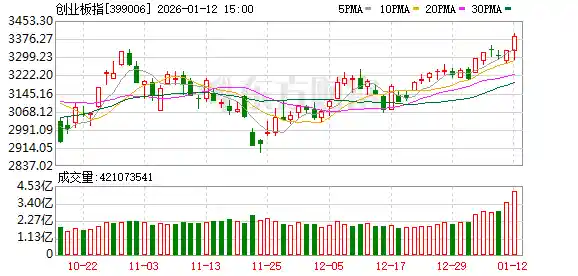

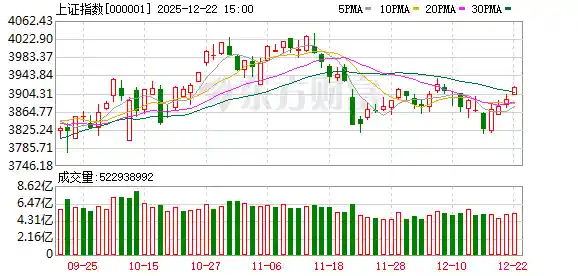

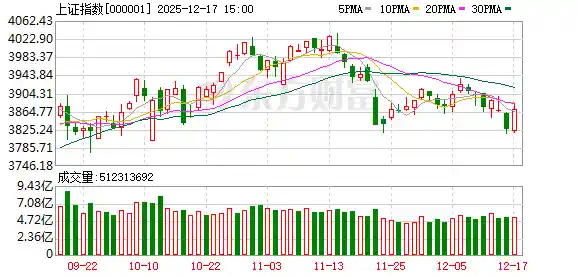

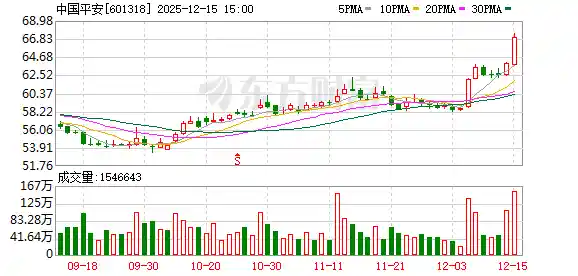

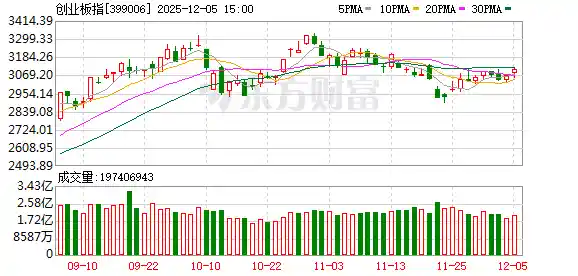

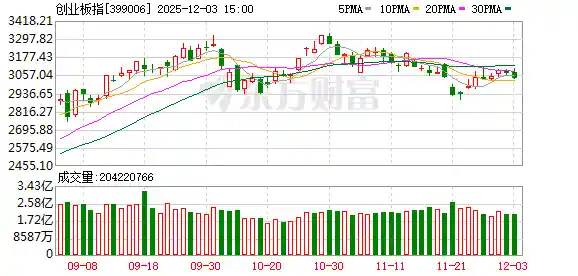

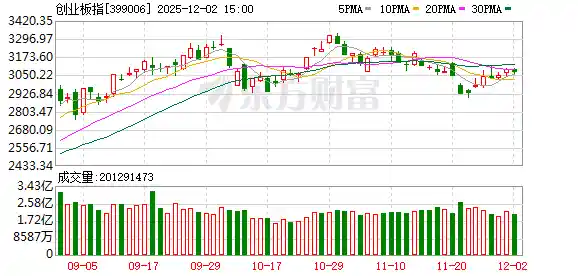

资本市场表现活跃,期货市场与光伏板块同步走强。7月18日,多晶硅主力合约盘中创下历史最高纪录,2508合约自6月25日以来累计上涨42%,区间最大涨幅达到50%。这一波行情反映出市场对光伏产业未来发展的积极预期,也显示出资金在新能源领域的持续关注。 从当前市场走势看,多晶硅价格的快速上涨不仅受到供需关系的影响,更与政策支持、技术进步以及全球能源转型的大趋势密切相关。随着各国加快碳中和步伐,光伏作为清洁能源的重要组成部分,其产业链上下游企业有望持续受益。这种市场反应也提醒投资者,在关注短期波动的同时,更应重视行业长期发展趋势。

笔者认为,当前市场处于博弈状态,主要交易逻辑集中在政策预期增强上,但光伏终端需求的恢复仍显疲软,价格持续上涨的动力仍有待观察。中国有色金属工业协会硅业分会也表示,尽管多晶硅价格有所上涨,但基本面支撑依然不足,供需关系尚未出现实质性改善。短期内,硅料价格预计将保持观望态势,呈现小幅震荡上行的格局。

价格狂欢之余,刚刚披露完毕的光伏中报业绩预告显示,光伏主产业链制造商上半年集体亏损,其余环节也是多数续亏、首亏,仅少数预增。可见,市场博弈的预期与现实业绩之间差异巨大。

不过,业绩大面积亏损之际,部分企业二季度业绩减亏,透露出一些积极信号。经过半年多减产后,隆基绿能(601012.SH)、钧达股份(002865.SZ)、爱旭股份(600732.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等光伏企业通过调整经营策略,第二季度实现大幅度减亏,甚至扭亏。

比如,隆基绿能预计,上半年将出现24亿元至28亿元的亏损。按照净利润的最低预期计算,公司第二季度最多可能亏损13.7亿元,相比第一季度亏损有所收窄,减少约1亿元。公司表示,造成亏损的原因是持续加强内部管理,主要产品的单位成本、销售费用、管理费用以及资产减值损失明显下降。同时,HPBC2.0组件产品逐步进入市场,订单量和出货量快速增长,从而实现了同比大幅减亏。

部分光伏企业二季度业绩出现明显回升,为市场注入了强劲动能,也进一步激发了投资者对三季度减产力度加大后行业能否走出底部的期待。目前,市场亟需更具说服力的硬数据来验证减产政策的实际执行情况和成效。笔者认为,判断减产的力度与效果,主要应从以下几个方面进行观察: 首先,需关注企业实际的产量变化,尤其是头部企业的减产幅度是否符合预期;其次,应跟踪产业链上下游的价格波动,以评估减产对市场供需关系的影响;最后,还需结合行业库存水平、订单情况等综合指标,全面衡量减产政策的效果。这些数据将为市场提供更清晰的判断依据,帮助投资者做出更为理性的决策。

一是,硅料库存水平的持续消化:目前产业链各环节库存均处于较高水平,作为整个行业最上游的硅料环节,供需矛盾尤为突出。其价格波动与供需变化对硅片、电池、组件等下游环节具有全局性影响。当前硅料价格上涨可能促使部分硅片企业因成本压力而停产或退出市场,这将有助于改善硅片市场的供需状况,从而提升其对多晶硅价格上涨的接受程度。

二是,企业开工率维持低位:观测各环节龙头及代表性企业的实际开工率,是判断减产执行力的重要窗口。有统计显示,开工率长期维持在60%以下,方能说明企业自律。

三是,低效产能的彻底退出:最有力的标志是看到一些成本高昂、技术落后的产能被永久关闭和拆除,真正从物理层面退出市场。这不仅需要企业自身的决心,更离不开配套产业政策的引导。

资本市场可以交易预期,但产业的复苏只能依靠实实在在的减产落地与产能出清。光伏行业的“反内卷”之战,吹响号角只是第一步。投资者和产业界都需要保持一份清醒:当预期带来的短暂兴奋褪去,唯有真实可见的产能收缩数据,才能支撑行业基本面走好。

工信部的号令正当其时,光伏行业中报预告大面积亏损的现状,似乎在无情地宣告:留给行业自我调整和变革的时间已经不多了。从2023年四季度开始,光伏主产业链已连续亏损七个季度,共计21个月,企业即便拥有充足的现金流,也难以长期支撑持续的亏损。 当前行业面临的困境,既是市场供需失衡的结果,也是前期无序扩张带来的后遗症。在政策支持与市场需求双重驱动下,部分企业盲目扩产,导致产能过剩、价格恶性竞争,最终拖累整个产业链的盈利能力。面对这一现实,唯有加快结构调整、提升技术壁垒、优化成本控制,才能真正实现行业的可持续发展。

笔者认为,最迟要到四季度才能看到减产升级带来的效果,最早可能在三季度就会有所体现。如果当前产业链价格调整让落后产能得以恢复甚至重新活跃起来,这将不利于行业摆脱周期低谷。

光伏减产是一场对决心、耐心与纪律的严峻考验,其最终结果将决定中国光伏领军企业能否在全球绿色能源转型中持续占据优势,还是被自身制造的产能过剩所淹没。只有通过这一轮行业洗牌,淘汰低效和落后的产能,资源才能重新向拥有技术、成本和规模优势的头部企业集中,行业才能摆脱恶性价格竞争,走向更加理性的可持续发展之路。 在我看来,这场调整不仅是行业的必然选择,更是推动产业升级的重要契机。在当前全球能源结构加速转型的背景下,唯有具备核心竞争力的企业才能真正立于不败之地。未来,行业的健康发展离不开政策引导与市场机制的共同作用,而企业自身的战略定力和创新能力将是决定成败的关键因素。

价格狂热终将结束,真正的产能调整考验的是政策执行的力度与智慧,以及行业和企业自身的自律与责任感。毕竟,光伏行业所剩的时间窗口,正在逐渐缩小。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!