人形机器人概念股爆发,龙头股创新高,稀缺细分赛道受追捧,概念股名单曝光。

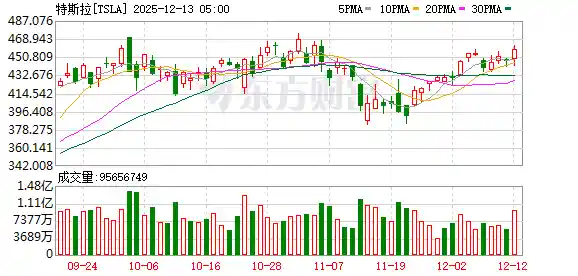

7月24日,特斯拉在Q2财报电话会议上释放出关于其人形机器人Optimus(擎天柱)的重大进展信号,引发资本市场高度关注。公司明确表示,将在3个月内推出新一代原型机,并计划于2026年初实现量产。这一时间节点的清晰化,有效缓解了此前市场对项目延期的担忧,也为相关供应链企业注入了一剂强心针。尤其值得注意的是,此次技术路线的调整或将催生对精密制造工艺的爆发式需求,金属注射成形(MIM)技术因此被推至聚光灯下。

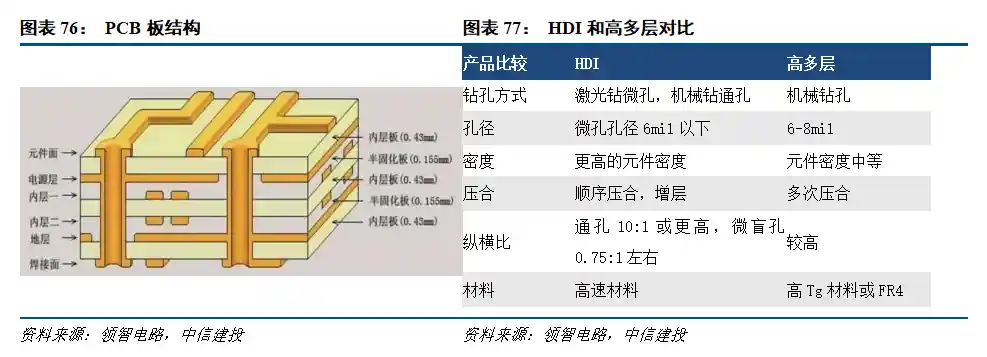

据调研信息显示,特斯拉正从底层重构Optimus的电机系统,新设计将显著缩小电机体积,进而带动后端减速器、丝杠等核心部件的结构优化与尺寸微缩。尽管算法层面仍在持续迭代,但整体架构保持通用性。这种系统级的技术跃迁,意味着机器人内部将集成更多高精度、复杂几何形状的金属零部件。而MIM作为粉末冶金领域中最具代表性的近净成形技术,恰好能够满足此类零件在强度、精度与量产效率上的多重需求。

MIM技术之所以被业内寄予厚望,关键在于其“一次成型、复杂结构、大批量生产”的独特优势。相比传统机加工或冲压工艺,MIM可实现传统方法难以完成的三维复杂结构制造,同时材料利用率高、成本可控,非常适合人形机器人这类高度集成化、轻量化、批量化的产品。随着Optimus Gen3进入量产倒计时,MIM有望从消费电子的“配角”角色,跃升为高端制造领域的“核心拼图”。

中信建投近期发布的研报指出,MIM不仅是国家重点支持的高新技术方向,更是连接新材料与智能制造的关键桥梁。当前中国已是全球最大的MIM应用市场,主要需求来自智能手机、TWS耳机等消费电子领域。但随着人形机器人、AI终端、智能穿戴设备的加速落地,对微型化、高强度、高耐磨金属件的需求正在发生质变。可以预见,MIM工艺的应用边界将持续拓展,一个规模庞大且增长迅速的“蓝海市场”正在形成。

市场数据也印证了这一趋势。根据MarketsandMarkets的预测,2024年全球粉末冶金市场规模已达426亿美元,预计到2030年将攀升至720亿美元,年复合增长率超过9.5%。其中,MIM作为高附加值细分赛道,增速有望高于行业平均水平。特别是在机器人关节、传动模块、微型齿轮等关键部位,MIM零件的应用潜力巨大,将成为决定整机性能与成本控制的重要因素。

然而,从A股市场来看,真正具备MIM核心技术并深度绑定高端客户的上市公司仍属稀缺资源。据证券时报·数据宝统计,目前A股明确归类为MIM概念股的公司仅有11家。7月24日当天,统联精密强势涨停(20cm),股价刷新历史新高。国金证券分析指出,该公司长期深耕MIM工艺,已建立起智能化、自动化的生产体系,并依托原有客户与技术积累,积极拓展CNC、激光切割等配套工艺,具备较强的平台化延伸能力。

同样值得关注的是东睦股份,该股也在当日收盘涨停。华源证券认为,作为国内粉末冶金领域的龙头企业,东睦不仅在折叠屏手机铰链等消费电子细分市场占据优势,更凭借材料端的深厚积累,提前布局机器人用MIM零部件赛道,未来有望受益于特斯拉Optimus的供应链导入。

从年内股价表现看,美湖股份以接近104%的涨幅位居前列。其控股子公司苏州莱特专注于粉末冶金与MIM技术研发,产品广泛应用于新能源汽车及机器人领域,客户名单中赫然包括特斯拉与博格华纳。这一背景使其在本轮行情中获得资金高度青睐。此外,明阳科技、海昌新材、统联精密等个股年内涨幅均超50%,反映出市场对MIM赛道的强烈预期。

值得深思的是,当前资本市场对MIM的关注,表面上是追逐特斯拉机器人概念的短期热点,实则反映出中国制造业向高端化、精密化跃迁的深层逻辑。过去,MIM多用于消费电子的小型结构件,技术门槛虽高但附加值有限。而随着人形机器人这一全新终端的崛起,MIM正从“幕后”走向“台前”,成为决定产品性能与量产可行性的关键技术之一。这不仅是一次产业机会的转移,更是一场制造能力的升级竞赛。

可以预见,在特斯拉引领下,若Optimus能在2026年如期量产,必将带动整个MIM产业链的技术革新与产能扩张。那些已具备工艺积累、客户资源与自动化生产能力的企业,或将率先抢占这一蓝海市场的制高点。而对于整个中国高端制造而言,这或许是一次从“代工追随”迈向“技术引领”的重要契机。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!