元界财讯2025年09月09日 08:54消息,探索人工智能+如何赋能千行百业,推动产业升级与创新变革。

人工智能正不断赋能各个行业。近日,国务院印发了《关于深入实施“人工智能”行动的意见》,明确提出通过科技、产业、消费、民生、治理和全球合作六大重点行动,力争到2027年,智能终端、智能体等应用普及率超过70%,到2035年全面迈入智能社会。 这一政策的出台,标志着我国在人工智能发展道路上迈出了关键一步。从技术突破到产业落地,再到社会治理的深度应用,人工智能正在重塑我们的生活方式和经济结构。未来,随着智能化水平的不断提升,各行各业都将迎来新的发展机遇与挑战。如何在推动技术进步的同时,确保公平、安全与可持续性,将是社会各界需要共同面对的重要课题。

我国已成全球人工智能专利最大拥有国

目前,我国已跃升为全球人工智能专利最多的国家,企业数量超过5000家,预计到2025年,人工智能市场规模将突破7000亿元。展望至2030年,我国人工智能核心产业规模有望超过1万亿元,并将带动相关产业规模达到10万亿元以上。

赋能千行百业打造发展新图景

“人工智能”的蓝图正从概念走向现实,为生活变革打开新空间。随着技术的不断推进,这些创新正在逐步塑造我们未来的生活方式。在这一进程中,人工智能不仅提升了效率,也重新定义了人与技术之间的关系。它所带来的变化不仅仅是工具上的升级,更是社会运行逻辑的深层调整。如何在享受便利的同时,平衡技术与伦理、安全与自由,将成为未来需要持续关注的问题。

基于无介质全息技术呈现的影像,打破了传统显示对屏幕的依赖,能够帮助医生更直观地观察三维病灶,构建虚拟教师的互动课堂,广泛应用于车载、医疗和教育等领域,从而提升人机交互的体验感。

当人工智能改变消费端的互动方式时,在城市安全领域的应急响应中,AI技术驱动的设备创新正在重新定义传统作业模式。这款新型消防灭火无人机,为高层建筑的火灾扑救提供了全新的解决方案。

从“空气交互”到“高空救援”,人工智能的赋能还在向城市治理的“神经末梢”延伸。

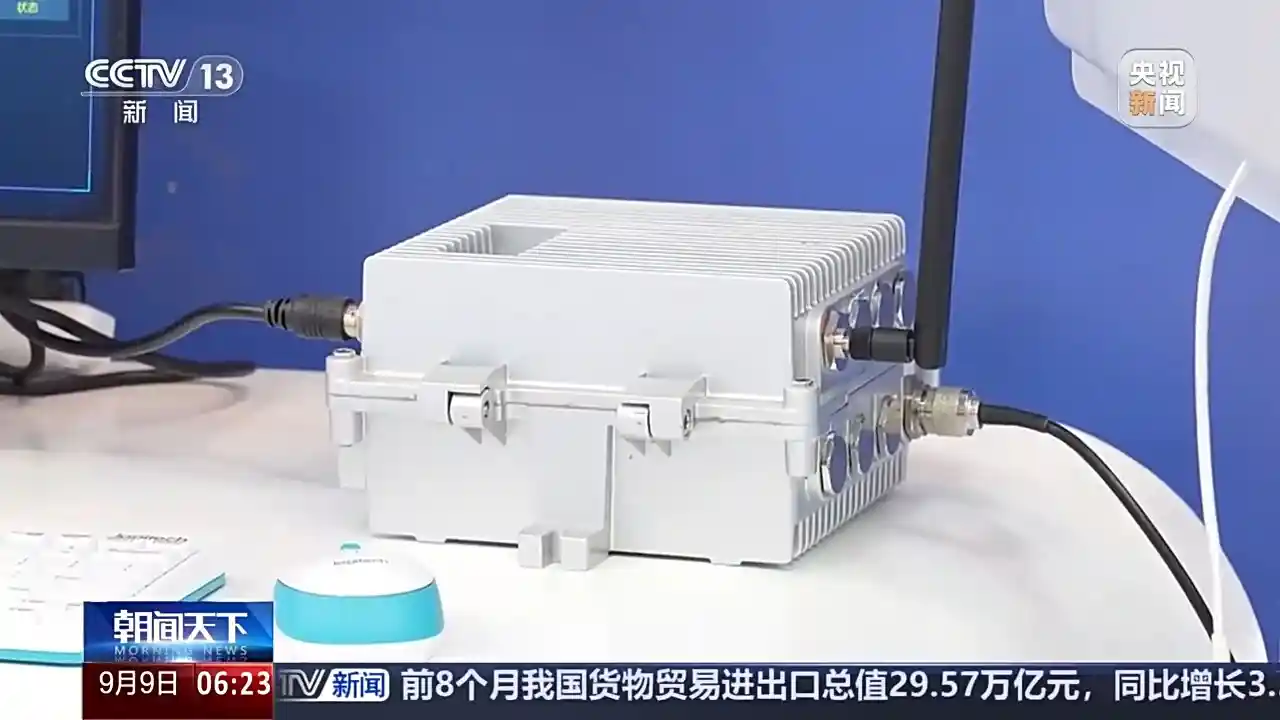

这套全球首创5G+射频直驱无源传感物联网系统,不仅解决了传统传感器布线难、更换电池成本高的问题,更能适应石油化工、矿山井下等防爆、高危场景,填补了特殊环境下传感监测的技术空白。

人工智能助力能源绿色高效开发

人工智能不仅为我们的生活带来了全新的体验,在能源领域也实现了令人瞩目的突破。“人工智能能源”又将如何改变我们的未来?在人工智能的助力下,能源开发究竟有多智能、多绿色呢?

在我国首口万米深井——深地塔科1井的施工工地上,人工智能算法实时监测钻探过程中的扭矩、转速及地质层理等数据,通过构建三维地质模型,动态优化钻头的行进路径,不仅使钻探效率提高了30%,还将井眼轨迹的偏差精确控制在5厘米以内。

如果说人工智能让深地勘探更“精准”,那么在油气开发环节,智能系统则让资源利用更“高效”。我国首套“地下地面一体化动态仿真系统”,通过数字孪生技术构建地下油气藏、井筒、地面管网的全场景模型,

既能像“天气预报员”一样精准预测油藏分布,指导工程师优化“注水驱油”方案;

又能充当“流动监测仪”,实时监控井筒中油、气、水的混合情况,提前预警“水窜”“气窜”等潜在风险。

在提升开发效率的同时,人工智能技术更成为石化行业实现绿色低碳转型的“关键抓手”。在中国石化胜利油田,一套融合了碳捕获、利用与封存技术与数字孪生的智能系统,通过人工智能算法优化碳捕获的温度、压力参数,提升捕获效率。同时利用数字孪生模拟二氧化碳注入油藏的扩散路径,实现“驱油增产”与“碳封存”同步推进。

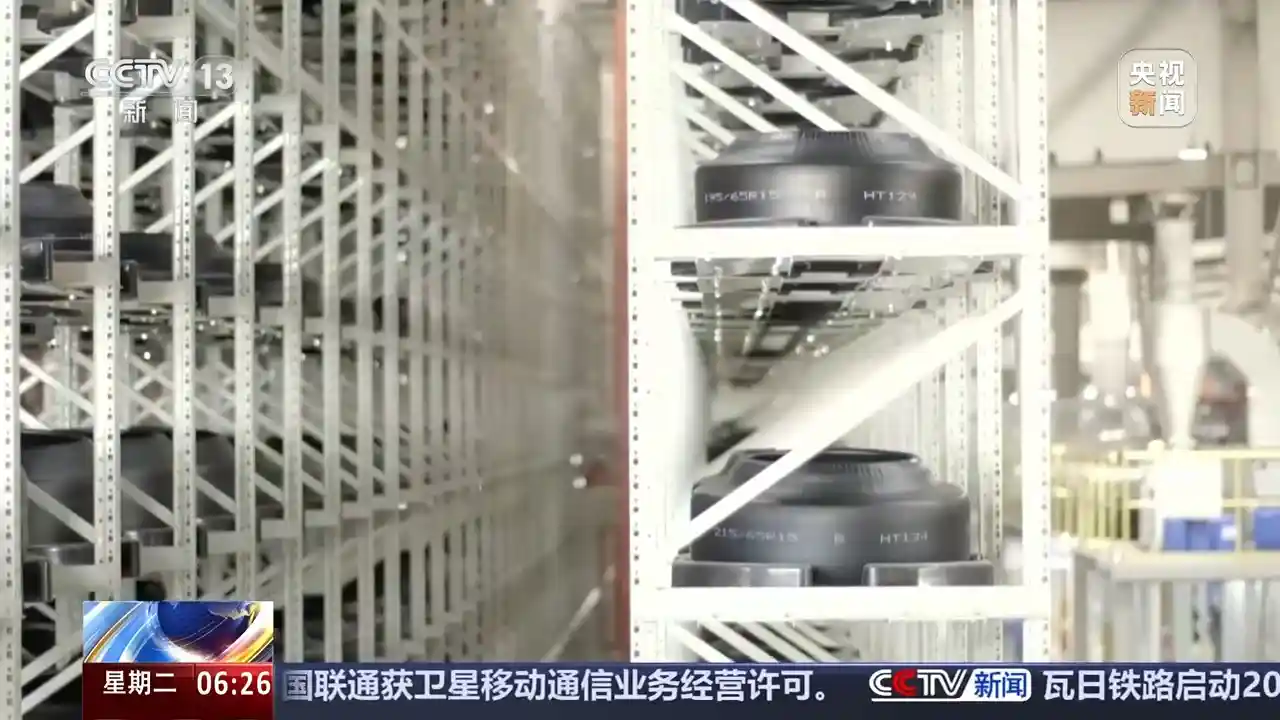

从原材料到成品 AI重塑轮胎生产全流程

制造业是实体经济的根基。如今,随着“人工智能+制造业”融合的不断深化,一条轮胎从原材料入场到成品下线的全流程,正被AI技术彻底重塑。这场发生在车间里的“智能革命”,也成为我国传统制造业向“智能制造”转型的生动缩影。

在山东烟台的这家轮胎厂,每一条轮胎都嵌入了微型芯片“身份证”,从原材料进厂到生产工序再到成品发运,全流程数据都被实时采集并上传至AI管理平台。全生命周期追溯的背后,是遍布车间的智能传感器与AI算法的协同发力。

除了质量管控的提升,AI技术也让轮胎生产中的体力劳动变得更加智能化。在成型车间,以往需要多名工人共同搬运的轮胎半成品,如今由智能机械臂和自动运输车协同完成。机械臂准确抓取半成品后,自动运输车沿着磁条轨道自主规划最佳路线,将半成品平稳运送至下一加工环节。

AI技术的全面渗透,推动了生产效率与产品质量的显著提升。通过智能化改造,该工厂在轮胎生产过程中实现了效率提升30%以上,产品不良率下降50%以上,展现出科技赋能制造业的强大潜力。这一变化不仅体现了技术对传统行业的深刻影响,也预示着未来制造业将更加依赖智能系统来优化流程、提高竞争力。

数据显示,2025年我国制造业数字化转型渗透率已达68%,智能工厂带动重点行业生产效率平均提升25%以上。“人工智能+”融入传统制造业,不仅能焕发新活力,更推动“中国制造”向“中国智造”稳步迈进。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!