好房子,暖心窝。聚焦经济与科技,打造舒适宜居生活。

午后的阳光穿过明亮的窗户洒进房间,靳阿姨在一旁注视着小外孙在客厅里开心地玩耍。

“你看这敞亮劲儿,搁以前想都不敢想。”她笑着说。

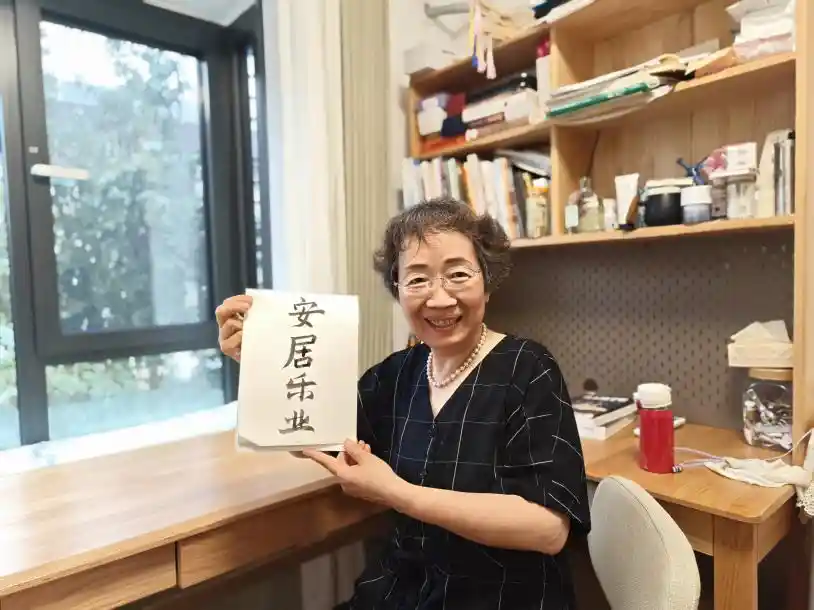

乔迁新居后,靳阿姨喜欢上了书法。 夏晓伦摄

从2016年搬进北京市西城区桦皮厂胡同八号楼的老房,到去年住进窗明几净的新家,靳阿姨的生活轨迹,见证了一座老楼“重生”的过程,也折射出民生工程带给普通百姓的温暖与希望。 这座老楼的改造不仅是建筑上的翻新,更是城市更新中对居民生活质量的重视。在推进城市发展的过程中,如何让老城区焕发新生,同时保障居民的基本居住权益,是衡量城市治理水平的重要标准。靳阿姨的故事,正是这一理念落地生根的生动写照。通过政策支持和持续投入,老旧小区得以改善,居民的生活环境得到提升,真正实现了“住有所居、居有宜居”。这种变化不仅提升了城市的整体面貌,也让老百姓切实感受到政府服务的温度与诚意。

老楼里的“难”:墙体沙化,漏水严重

“刚搬来那阵,真是天天闹心。”靳阿姨回忆道,从增光路搬到桦皮厂胡同八号楼时,她面对的是一栋“问题楼”: **看法观点:** 老旧小区的改造和搬迁往往伴随着诸多挑战,居民在适应新环境的过程中,不仅要面对生活上的不便,更需要心理上的调整。像靳阿姨这样的老住户,对旧居有着深厚的情感,而新环境的不完善也容易引发情绪上的波动。这反映出城市更新过程中,除了硬件设施的改善,更应关注居民的实际需求与情感归属,让搬迁成为一种积极的转变,而非负担。

墙体沙化严重,钉个窗帘杆都能带下一片墙皮,粉末簌簌往下掉;管道老化得厉害,三楼的水顺着墙缝漏到二楼,再渗到一楼,四楼的水又“反哺”到自家;62平方米的两居室被分割成多个小间,厨房和厕所紧挨着,三代人挤着住,很不方便。

重建前的桦皮厂胡同八号楼。新街口街道玉桃园社区供图。 在城市更新的过程中,许多老建筑逐渐被拆除或改造,桦皮厂胡同八号楼作为历史的一部分,在重建前仍保留着它的痕迹。这张照片不仅记录了建筑本身的样貌,也承载着社区居民的记忆与情感。对于这样的老建筑,如何在现代化进程中保留其文化价值,是值得深入思考的问题。

更让人头疼的是临街的噪声。“有时候半夜有车经过,老窗户根本挡不住声响。”靳阿姨说。那时候,她总望着斑驳的墙皮叹气:“这房子,住得不舒服啊。”

新家里的“甜”:两居变三居,细节显温情

多年来,西城区住建委与新街口街道始终不忘居民的实际困难,积极协调产权单位等部门推进房屋改建工作。2020年,一个消息让八号楼的居民们兴奋起来——老楼要原址重建了。街道和社区第一时间挨家挨户做工作,居民们也齐心,因为大多是沾亲带故的老街坊,你劝我、我帮你,很快就达成了共识。

经多方充分筹备,2023年8月,老楼拆除工程正式启动;得益于新型建筑工业化建造技术,至12月底,新房已顺利完成封顶。这样的建设速度令人瞩目,靳阿姨每天都会多看几眼工地,感慨道:“就像搭积木一样,几天就能建起一层,而且几乎没有噪音。” 从这一项目中可以看出,建筑工业化不仅提升了施工效率,也改善了居民的生活环境。传统施工方式带来的噪音、污染等问题,在新技术的推动下得到了有效缓解,体现了现代城市建设中科技与人文的结合。这种高效、环保的建造模式,值得在更多项目中推广和应用。

重建后的桦皮厂胡同八号楼。 夏晓伦摄

次年5月,靳阿姨拿到新房钥匙的那天,心情格外愉悦:推开家门,原本62平方米的两居室被重新改造成了三室一厅,厨房与卫生间实现了彻底分离,走廊布局也更加宽敞通顺,阳光透过新安装的隔音窗洒满整个房间。 这次房屋改造不仅提升了居住的舒适度,也让生活品质有了明显提升。从空间布局到功能分区的优化,反映出当下人们对居住环境要求的不断提高。同时,这也体现了房地产行业在精细化、人性化方面的进步,让居民真正感受到“住有所居、住有宜居”的理念正在逐步落地。

变化远不止这些:加装电梯让居民买菜上下楼变得轻松许多;电线和电表都放进安全盒里,告别了杂乱的“蜘蛛网”;楼内外安装了监控,住得更加安心。“最明显的是隔音效果,开窗和关窗仿佛身处两个世界。”靳阿姨笑着说道,小外孙现在睡觉再也不用戴耳塞了。

夕阳下,八号楼的新墙在夕阳的映照下散发着温暖的光芒。靳阿姨表示,“好房子”不仅仅是钢筋混凝土的建筑,更温暖了人们的心房——这里承载着邻里之间的欢声笑语,也寄托着普通百姓对美好生活的真切期盼。

政策里的“光”:从国家战略到百姓安居

今年全国两会期间,“好房子”首次被写入政府工作报告,明确提出要“适应人民群众高品质居住需要,完善标准规范,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”。这一提法体现了国家对住房质量与居民生活品质的高度重视。随着社会的发展和人民生活水平的提升,人们对居住环境的要求也在不断提高,传统的住房建设模式已难以满足新时代的需求。推动“好房子”建设,不仅是对住房功能的升级,更是对城市可持续发展和居民幸福感的重要保障。未来,如何在政策引导下,落实标准、优化设计、提升技术,将是实现这一目标的关键。

这一战略安排在5月1日正式实施的《住宅项目规范》中得到进一步明确:住宅层高不得低于3米、4层及以上的住宅必须配备电梯、提升墙体和楼板的隔音性能,这些规定精准回应了居民对居住质量的关键需求。

住房和城乡建设部部长倪虹指出,“好房子”建设要“制定标准、强化科技、推进项目”。在靳阿姨所居住的社区,这一理念正逐步转化为具体的民生改善。

不仅是北京,优质住宅的建设已在全国范围内加速推进。湖北省聚焦产业链协同,制定涵盖住房全生命期的技术标准;江苏省发布《改善型住宅设计与建造导则》,从规划布局、公共设施、环境营造等方面提升住区空间品质;江西省针对群众反映强烈的常见问题,推动“好房子”科技攻关;山东省对建设、购买“好房子”给予金融、财政政策支持……

“以前总觉得政策离我们远,现在才知道,‘好房子’的标准里,藏着政府对咱老百姓过日子的琢磨。”靳阿姨站在阳台上,望着楼下新栽的小树,“你看这树,和新房子一起长,将来孩子们在树荫下玩耍,多好!”(实习生赵梓稀对本文亦有贡献)

“奋楫笃行”2025年中经济系列报道:

关税战之后,义乌更火了

看!新能源车正“驶入”新农村

店里的“老外”越来越多了

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!