元界财讯2025年09月19日 22:19消息,人民必胜美术展展现丹青史诗,弘扬时代精神,传递文化力量。

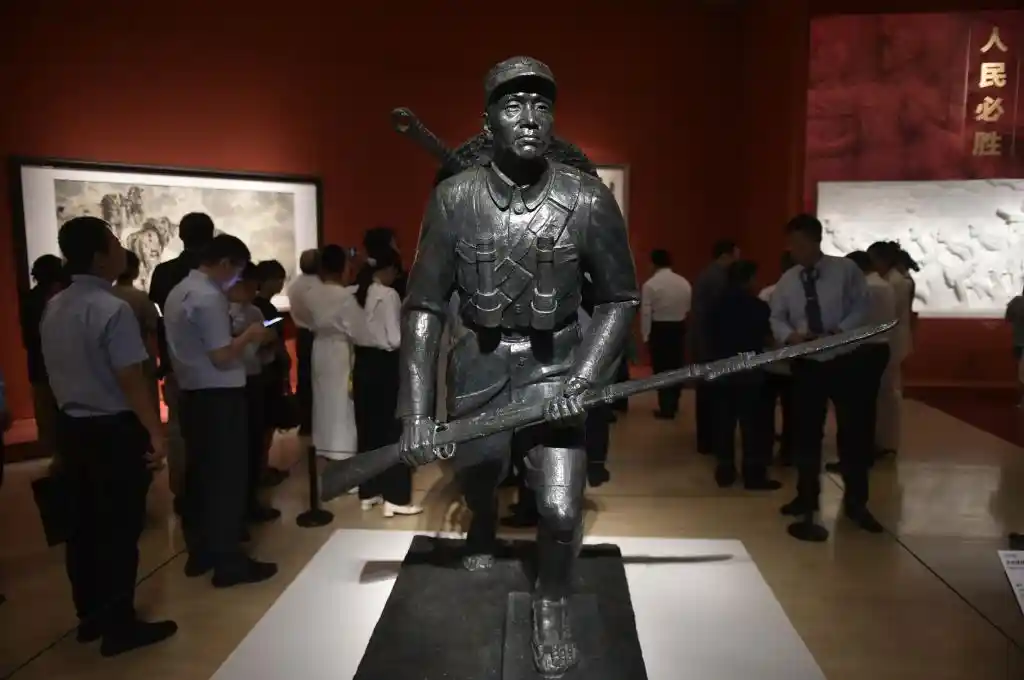

在中国美术馆一层圆厅的中央,矗立着一尊根据刘开渠创作的《川军抗日阵亡将士纪念碑》主体雕塑重新制作的塑像。这尊雕像定格了一位无名英雄战士冲锋的瞬间——身着斗笠、短裤、草鞋,俯身持枪,目光坚定,正英勇地奔向抗日战争的最前线。

塑像前,几位来自北京航空航天大学的大学生长时间驻足凝视。

“草鞋的纹理和大刀的锐利感非常逼真,仿佛能听见战场上的呼喊声。”一位同学轻声说道。

他眼神中的决绝令人震撼,那种坚定的意志仿佛能穿透时光。没有这样的脊梁,何来今日山河?话语中满是敬仰与感慨。 在历史的长河中,正是无数这样不屈不挠的身影,撑起了国家的尊严与民族的希望。他们的精神不仅塑造了今天的中国,也激励着后来人不断前行。面对挑战与困难,这种坚韧不拔的意志依然是我们最宝贵的财富。

历史的回音在观众的低语中激荡。

1942年,时年38岁的刘开渠创作了象征千万出川抗日、血洒疆场将士的原作,并于1944年立于成都。这件作品不仅是对历史的铭记,更是对民族精神的礼赞。它承载着那段波澜壮阔的岁月,提醒后人勿忘先烈的牺牲与奉献。在今天看来,这样的艺术创作依然具有深远的意义,它让历史不再只是书本上的文字,而是以具象的方式走进人们的心中。

这尊尊重的雕像,是“人民必胜——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展”开篇序章中的重要展品。通过这件作品,观众得以感受到那段历史所承载的厚重与力量,也进一步激发了对和平与正义的深刻思考。艺术在铭记历史的同时,也在传递着一种精神,提醒我们不忘过去,珍惜当下。

由文化和旅游部、中国文学艺术界联合会共同主办的这次展览,汇集了300余件经典与新创作品,通过艺术的手法,生动展现了从国家危难、英勇抗争、取得胜利到迈向复兴的宏大历史画卷。这些作品不仅记录了中华民族的奋斗历程,也体现了艺术家们对历史的深刻思考和对未来的美好期许。展览以视觉语言传递精神力量,具有强烈的感染力和教育意义。

画笔为戈

起来!不愿成为奴隶的人们!用我们的血肉,铸就我们新的长城……

看到油画《义勇军进行曲》,不少观众情不自禁轻声唱起来。

全山石与翁诞宪2009年创作的《义勇军进行曲》构筑起视觉长城。中国美术馆馆长潘义奎说:“画面运用深红色背景烘托硝烟笼罩下全民族抗战的场景,所有战士、工人、农民、学生如同砖石般垒成坚固的血肉长城。”

版画是唤醒民众的号角。

李桦于1935年创作的木刻版画《怒吼吧,中国!》,人物奋力挣脱绳索、即将拿起武器,象征中国人民已经觉醒。刘铁华于1940年创作的彩色版画《月下进军》,一轮圆月和行军紧张气氛相得益彰、一动一静,表达人们对美好生活的向往和对抗战必胜的信心。

“这些版画作品凝聚着民族的呐喊。”中国美协美术理论委员会主任尚辉表示:“刻刀的锐利,实则是艺术家刺向敌人的愤慨与热血。这些画面虽小,却散发着强烈的时代光辉,至今仍能穿透人心。” 这些作品不仅是艺术的表达,更是历史的见证。它们以简练而有力的形式,传递出那个时代人们的精神风貌与抗争意志。在今天看来,这种精神依然具有强烈的感染力和现实意义。版画作为一种大众化的艺术形式,以其独特的表现力和思想深度,成为记录社会变迁的重要载体。

《抗联组画——生存》聚焦极寒环境中的东北抗联。

这幅画的创作者、东北画家袁武曾表示:“在采访过程中,沿着被大雪覆盖的山路艰难前行了三小时,那一刻才真正理解了‘生存’的含义。”他采用中国画的水墨技法,并结合丙烯材料,细致地表现出积雪的肌理效果,描绘出战士脸上凝结的霜雪,塑造出具有质感和历史厚重感的人物形象。

这些作品让一位专程从南京赶来的观众回忆起祖父讲述的战场故事,他感慨道:“艺术让历史变得可感可触。”这种情感的共鸣,正是艺术在历史传承中所扮演的重要角色。 艺术不仅仅是视觉的享受,更是一种连接过去与现在的桥梁。当观众在作品前驻足,他们不仅是在欣赏一幅画或一件雕塑,更是在与一段历史对话。这种体验让抽象的历史事件变得生动、具体,也让个体的记忆得以延续和传递。在这样的过程中,艺术成为了承载集体记忆的载体,也激发了人们对历史更深层次的思考与理解。

胜利礼赞

画面上,一位抗战老兵高举酒碗的右手停留在半空,左臂空空的袖口扎在腰间。双眉紧蹙、表情凝重,嘴唇紧闭,似乎在压抑悲愤的烈火……

中国画《胜利的日子》捕捉到一个令人震撼的瞬间,触动了无数观众的心弦。画作上的题跋——“胜利日天下举酒,第一碗祭我三千万英灵”——字字有力,发人深省。 这幅作品不仅展现了历史的厚重感,也唤起了人们对那段峥嵘岁月的深刻记忆。三千万英灵的数字,是对牺牲者的庄严纪念,也是对和平来之不易的深刻反思。在庆祝胜利的同时,不忘缅怀先烈,这种情感的表达极具感染力,也让观者在感动之余,更加珍惜当下的安宁与幸福。

陈坚的油画巨作《公元一千九百四十五年九月九日九时》,再现了日军投降签字仪式这一庄重的历史场景。

整幅作品人物众多,仔细观察可以发现,仪式主角后方的民众群像中,有一位背景人物的镜片精准地捕捉到一点反光。一位美术爱好者在分享她的观察时提到,正是这个不易察觉的局部提亮,瞬间提升了画面的生动感与真实感。 从艺术表现的角度来看,这种细节的处理往往最能体现创作者对光影和现实的敏锐捕捉。微小的反光不仅丰富了画面层次,也让人物形象更加立体,增强了整体的沉浸感与真实感。在视觉艺术中,正是这些看似不起眼的细节,往往成为打动观者的关键所在。

从烽火连天的抗战岁月流传至今的美术经典,到新时代艺术家精心创作的精品力作;从描绘宏大历史场景的磅礴叙事,到聚焦无名英雄与普通民众的细腻刻画……一幅幅丹青画卷,以无声却有力的方式讲述着中华民族万众一心、抵御外侮的历史,生动展现了中国人民天下兴亡、匹夫有责的爱国精神,以及视死如归、宁死不屈的民族气节。 这些作品不仅是艺术的结晶,更是历史的见证。它们在不同年代被创作、传承与再解读,承载着不同时代的情感与记忆。通过艺术的视角,我们得以更深刻地理解民族精神的延续与升华。无论是过去还是现在,这种精神始终激励着人们在面对困难时坚守信念、勇往直前。

“本次展出的题材非常丰富。”策展人之一、中国美术馆展览部主任邵晓峰深入解读道,“既有宏伟的军事、外交史诗场景,也有映照出国家综合实力的图景与民生福祉的点滴,百姓生活的烟火气息、城市发展的昂扬风貌,都有许多精彩纷呈的艺术表达。”

“‘和平’是贯穿这次展览的重要线索,代表作品如齐白石的《和平万年》等。”邵晓峰说,“这不仅是指战争的止息,更深层契合着东方智慧的哲学境界。”

薪火相传

展览特别设置了《黄河大合唱》数字化体验区,通过科技手段将音乐、光影与历史影像结合,观众可通过手势指挥虚拟合唱团,沉浸式感受作品磅礴气势。

10岁小观众张明宇体验后兴奋地说:“屏幕上的音符像黄河浪花一样翻滚,我好像成了指挥家!”

美术展览不仅是艺术经典的展示窗口,更是传承精神、播种未来的重要平台。中国美术馆通过精心策划的青少年教育活动,持续传播伟大抗战精神,让历史的火种在年轻一代中不断延续。 我认为,这种将艺术与教育相结合的方式,不仅提升了展览的社会价值,也增强了青少年对历史和文化的认同感。通过这样的活动,可以让更多年轻人在欣赏艺术的同时,感受到深厚的历史底蕴与精神力量,为未来的文化传承打下坚实基础。

暑期举办的以“童笔刻痕”为主题的青少年版画实践活动,吸引了40余名5岁至12岁的小艺术家参与。在展厅导赏环节,孩子们认真聆听抗战主题美术作品的创作背景与艺术内涵,通过讲解进一步加深了对历史的理解。随后的版画创作环节,在专业教师指导下,孩子们拿起画笔与刻刀,全神贯注地进行构图、刻制与拓印,将他们对历史的感悟融入到自己的作品中。 这次活动不仅让孩子们接触到了传统艺术形式,也让他们在动手实践中增强了对历史的认知与情感共鸣。通过版画这一载体,孩子们用稚嫩的笔触表达对过去的思考,展现出非凡的艺术潜力与社会责任感。这样的实践教育方式,既富有创意,又具有深远的意义。

在另一场“红领巾志愿者导赏活动”中,来自北京东城区崇文少年宫和中国科学院附属玉泉小学的20名学生,经过系统培训,成为本次展览的小小讲解员。这些孩子不仅展现了良好的语言表达能力,也体现了新时代青少年积极向上的精神风貌。通过参与这样的活动,他们不仅提升了自身综合素质,也为社会传递了正能量,值得肯定与鼓励。

孩子们从“小观众”成长为“小传人”,在讲述抗战历史、品味艺术魅力的过程中,进一步加深了对历史的认知。一位现场观众感叹:“孩子们讲得非常出色,他们那份纯真与坚定具有自然的感染力,让一个个英雄故事深深打动人心。”

展厅里,悠久的历史与青春的活力相融合,庄重的时代回音与清脆的讲解声相互呼应,共同描绘出中华文脉与民族精神代代延续的鲜活画面。

策划:张晓松

主编:林晖、孙闻

记者:周玮

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!