元界财讯2025年07月22日 12:13消息,暑期短剧竞争白热化,国家队携高品质内容入局,短剧制作精良堪比长剧,掀起内容新风暴!

随着暑期档的到来,网络微短剧市场再度升温。在政策引导和行业自觉的双重推动下,微短剧创作正从“短平快”的流量打法转向精品化、专业化发展路径。过去被贴上“低成本”“剧情雷人”标签的微短剧,如今开始系统性吸收长剧的叙事逻辑与制作标准,题材也从单一爽感走向多元表达,现实观照与文化传承成为新亮点。

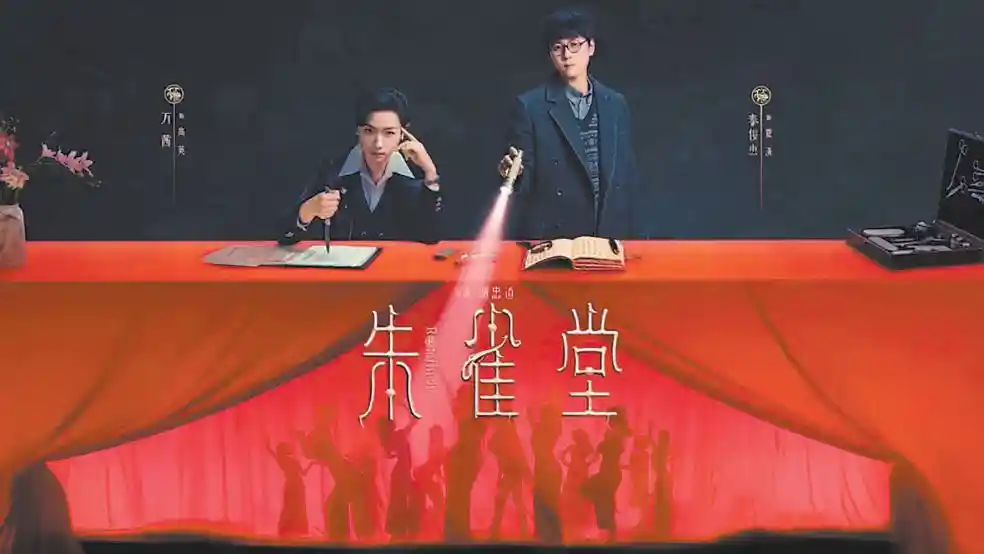

近期由万茜、秦俊杰主演的《朱雀堂》拉开暑期短剧热潮序幕。这部总投资达4000万元的作品,由电影《长津湖》摄影指导谢忠道掌镜,采用超高清拍摄技术,并启用主流影视演员阵容,在爱奇艺与腾讯视频上线后迅速登顶热度榜。观众普遍反馈:“完全不像传统短剧”“质感堪比院线电影”。这不仅是制作水准的跃升,更是行业认知的一次重塑——短剧不再是内容快餐,而是可以承载艺术追求与情感深度的新形态。

值得关注的是,一批具有历史厚度与思想深度的短剧正在密集落地。如由北京广播电视台、海淀区委宣传部与红果短剧联合出品的《贝家花园的秘密》,取材于抗战时期北平真实事件,将药品运输、情报传递等戏剧冲突嵌入珍珠港事件等宏大背景中。目前该剧正在横店民国景区集中拍摄,并计划赴北京贝家花园实景取景,预计8月下旬上线。此类作品标志着微短剧正尝试以小切口讲大历史,用轻体量承载厚重主题。

爱国主义题材也成为短剧创作的重要方向。短剧《怒刺》以卢沟桥事变后的天津为背景,讲述一位厨师借身份掩护参与锄奸行动的故事,展现普通人在民族危亡时刻的家国担当。该剧已入选2025年“北京大视听”网络视听精品项目,反映出短剧内容从娱乐导向向价值引领的深刻转变。这种转变并非偶然,而是监管趋严与观众审美提升共同作用的结果。

科幻领域同样迎来突破。王晋康监制的《我在月球当包工头》聚焦中国月背基地建设,讲述基层建设者在太空奋斗的故事,成为首部聚焦“月球基建”的现实主义科幻短剧。该项目获得国家航天局支持并入围央视网“中国正能量短剧”共创计划,说明微短剧正逐步打破类型边界,探索科技叙事与人文精神的融合可能。

更令人欣喜的是,《舞动敦煌》等一批融合非遗、舞蹈、历史文化的短剧涌现,让静态壁画“活”起来,也让传统文化在年轻群体中焕发新生。相比早期短剧常被诟病的演技浮夸、逻辑混乱等问题,这些作品无论主题立意还是制作水准都已实现质的飞跃。这不仅是技术进步的结果,更是行业对内容本质的重新认知:短不等于浅,快不等于糙。

政策层面,国家广播电视总局网络视听节目管理司最新发布管理提示,明确反对“反智”“离谱”剧情,持续整治短剧乱象。两年来,从粗放式管理到分类分层治理,监管体系日趋成熟,有效遏制了低质内容泛滥现象。可以说,今天的短剧行业正在经历一场“供给侧改革”——淘汰劣质产能,鼓励优质供给。

演员阵容的变化也印证了这一趋势。CMG首届中国微短剧盛典上,巍子、侯京健、李若彤等资深演员获奖,杨蓉、郑凯、何政军、涂松岩乃至歌手老狼纷纷加盟新项目,说明专业力量正在加速向短剧领域流动。这不是简单的“明星下沉”,而是整个产业对内容品质要求提升的必然结果。当短剧不再只是流量工具,而成为讲好中国故事的新载体,它的价值才真正开始显现。

未来短剧的竞争,不再是“谁更离谱”,而是“谁更有诚意”。当前集中推出的《奇迹》《墨韵新生》《唐诡奇谭》《反诈·猎蜂者》等数十部重点项目,几乎全部围绕现实主义、历史文化、科技创新展开。这表明微短剧已从野蛮生长迈入高质量发展阶段。唯有坚持内容为王、尊重创作规律、回应时代关切,才能让短剧真正成为新时代文艺生态中的重要力量。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!