中法艺术家携手打造舞台剧《海底两万里》,运用黑光魔法重现海底奇观,实现跨文化戏剧合作创新。

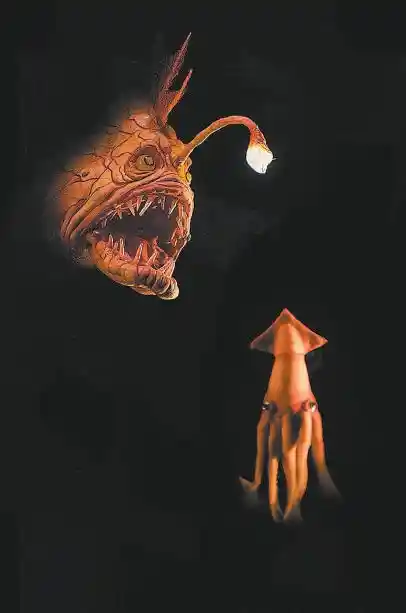

奇幻剧《海底两万里》剧照。黄廷匡摄

六位演员在全黑的舞台上扮演“光影魔术师”,不依赖LED屏幕和电脑灯,仅运用“黑光剧”技术与手工戏偶,将儒勒·凡尔纳的经典科幻小说《海底两万里》呈现在戏剧舞台上。由中央戏剧学院、香港艺术节和抱风屿TempestProjects联合主办的中法合作舞台剧《海底两万里》近日在北京艺术中心上演。该剧作为北京市文联支持的2025年度“大戏看北京”文艺创作孵化平台·精品创作项目,成为跨文化戏剧合作与创新的典范。

凡尔纳的著作《海底两万里》是70后、80后群体的科幻启蒙之作,如何将这部深深烙印在几代人心中的经典作品呈现出来,特别是将观众心中丰富的海洋世界搬上舞台,需要极大的创意与想象力。制作人翁世卉表示,该剧特别邀请了法兰西喜剧院的导演和演员克里斯蒂安·埃克来华进行驻地创作,力求将国际顶尖的戏剧理念与东方艺术审美深度融合。

法国艺术家来华演出前,提出的首要条件是:“能否在舞台上获得完整的六个礼拜排练时间?”这是因为黑光剧对偶戏表演与灯光的配合要求极为精准,演员需身穿黑色魔术衣,在全黑舞台上进行动作和站位的反复练习,任何细微偏差都可能影响整体效果。为满足这一需求,出品方之一中央戏剧学院特别提供了昌平校区的剧场作为排练场地。同时,香港艺术节的委约支持,让这部融合中西艺术风格的作品得以在香港完成全球首演,也使这次“奢侈”的创作成为现实。 黑光剧的特殊性决定了其制作过程必须严谨而细致,这种对时间和质量的重视,不仅体现了艺术家对作品的高标准,也反映出跨文化合作中对艺术本真的尊重。在当今快节奏的演艺环境中,能够为一部作品预留如此充足的排练时间,实属难得,也值得更多关注与支持。

走进剧场,观众首先会经历一分钟的黑暗——这是创作者精心设计的感官重置。当灯光渐起,六名演员同时驾驭人类角色与数十个海洋生物戏偶,在纯黑幕布间构建出令人屏息的海底奇观。“以为看到了剧场版裸眼3D投影!”现场大小观众的一阵阵惊叹让制作团队的付出得到了认可。

如何让凡尔纳的科幻经典在中国文化中落地生根?《海底两万里》中方导演查文渊表示,“我们以‘寻找文化共鸣点’为出发点,在审美层面实现法式想象力与中国传统留白美学的交流。”法国导演通过丰富的意象来构建戏剧空间,而中方团队则运用虚实结合的手法拓展想象空间。这种“丰富与空灵”的交融,犹如中国水墨画与印象派绘画之间的跨时空对话。

尼摩船长的塑造被专家誉为“跨文化角色嫁接的典范”。查文渊表示,“船长身上暗合中国传统文化中的‘隐士’原型,其隐逸、孤独与使命感,与老庄哲学形成精神共振。”而通过俚语、歇后语等语言创新,让角色“长”在中国演员身上,这种基于人物精神内核的再诠释,打破了文化转译的表层化困境。

创作团队还将《山海经》龙形图鉴融入“蛇鱼”偶设计,既保留东方神话的神秘感,又通过舞龙技艺强化表演张力。这种“法国想象+中国技艺”的模式,构建出独特的审美体系。

中国偶戏长期被贴上“儿童剧”的标签,难以突破受众和市场的局限。《海底两万里》的制作人李东指出,需要构建更符合现代观众需求的叙事体系。他强调“偶作为核心角色”的创作理念,认为当前中国偶剧仍存在认知上的局限,同时成本高和创作体系不完善也制约了其发展。值得欣慰的是,中央戏剧学院、市文联等专业机构已经开始理解并支持这类创作,为行业的突破提供了新的契机。 我认为,偶戏要实现真正的转型,不仅需要在内容上创新,更要在观念上打破固有框架。将传统技艺与现代叙事结合,是推动这一艺术形式走向更广阔舞台的关键。而专业机构的支持,则为这种探索提供了重要保障。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!