元界财讯2025年08月17日 20:15消息,探讨观众为何走进剧场,欣赏银幕上的话剧带来的独特魅力与体验。

19岁的女孩王赫是一位话剧迷,特别喜爱《狂飙》这部作品。在阅读了剧本并观看了《狂飙》(2001版)的影映版本后,她了解到中国国家话剧院先锋智慧剧场正在展映《狂飙》的高清修复影像版,于是特意从河北乘坐高铁来到北京观看。“我对这种新的呈现方式挺感兴趣的,不知道会有哪些不同之处。”

近期,中国国家话剧院启动“CNT现场”高清展映季,将《抗战中的文艺》《北京法源寺》《赵氏孤儿》等8部舞台作品,在北京、上海、太原、景德镇、乌鲁木齐等地的30家剧场进行展映。中国国家话剧院院长田沁鑫表示,“CNT现场”即“中国国家话剧院现场”,通过高度还原的现场感、沉浸式的视听效果以及自主切换的视角,为线上观众带来全新的观演体验。 这一举措不仅拓展了传统戏剧的传播边界,也让更多无法亲临现场的观众能够以高质量的方式感受舞台艺术的魅力。在数字化不断深化的今天,这种创新形式有助于推动文化资源的更广泛共享,同时也为剧院艺术的未来发展提供了新的思路和方向。

在杭州运河大剧院放映的《青蛇》“CNT现场”版期间,许多观众被剧情深深触动,现场不时传来抽泣声。演出结束后,观众们仍然围绕剧情展开热烈讨论,也有观众向剧院负责人询问:“《青蛇》‘CNT现场’版是否会再次上演,剧组有没有可能来杭州进行现场演出?”

浙江演艺集团剧院经营管理有限公司副总经理蒋菡表示:“‘第二现场’对观众的吸引力非常强。有一位阿姨看完《赵氏孤儿》后,激动地问她女儿:‘《青蛇》的票买好了吗?’”

从发丝到衣摆,从眼睛到灵魂

《狂飙》由田沁鑫担任编剧兼导演,她这样介绍这部话剧:作品讲述了戏剧家田汉不拘一格的性格、不计得失的追求,以及他所经历的深情爱情与炽热激情。在《义勇军进行曲》的背后,站着一位赤诚的爱国者;在《天涯歌女》的前方,走着一位充满浪漫情怀的诗人。 从艺术创作的角度来看,田沁鑫通过这部作品展现了田汉复杂而深刻的精神世界,不仅还原了历史人物的真实面貌,也赋予了其情感上的共鸣。这种将个人命运与时代背景紧密结合的手法,使观众在欣赏戏剧的同时,也能感受到那个时代知识分子的理想与挣扎。

科技改变舞台。话剧《狂飙》在舞台上表演时,就大规模运用了“即时拍摄、瞬时剪辑、实时投屏”技术。演出中,8台摄像机同步捕捉演员表演,经过后台即时处理,将镜头画面投影于舞台屏幕上,达到“半电影化”效果。当金世佳饰演的田汉在舞台上激情创作时,镜头同步将他眼神中的灼热与痴狂放大——从发丝到衣摆,从眼睛到灵魂。

那么,当话剧首次完整地呈现在银幕上,观众的体验又会是怎样的呢?这种从舞台到屏幕的转变,不仅改变了艺术的表现形式,也对观众的观看方式和情感投入产生了新的影响。在这一过程中,原有的戏剧张力、演员的现场互动以及观众的即时反馈都可能被重新诠释或弱化。对于习惯了剧场氛围的观众来说,银幕呈现或许会带来一种陌生感,但同时也可能拓展了话剧的传播范围与受众群体。这种变化值得深入观察与思考。

在国话先锋智慧剧场的展映现场,王赫看完后对中青报·中青网记者说:“这种形式挺好的,清晰度很高。如果有其他喜欢的剧目,我还会再去看。”来北京旅游的田咏梅看完后说:“到了最后合唱国歌的情节,大家都在不自觉地鼓掌,非常鼓舞人心,看完后我还沉浸在这种氛围当中。”

中国艺术研究院话剧研究所名誉所长、研究员宋宝珍介绍,2009年,英国国家剧院推出了一个“把舞台搬上银幕”的计划,名为NTLive,将戏剧舞台上的现场演出进行电影化录制,并实时传播到剧场以外的区域。一个空间、一次性完成的剧场艺术观演方式,变成了可拓展、可回放、可停顿的新的演出样式。此后,《淮德拉》《战马》《弗兰肯斯坦》以及一系列莎士比亚戏剧,在世界各地的荧幕上演。

2024年4月5日,中国国家话剧院在北京剧场推出了话剧《苏堤春晓》,同时在上海、成都、南京、深圳、杭州、乌镇等六个城市的剧场,观众通过高清影像观看了这场演出;2024年7月4日,首届北京国际高清舞台艺术影像周正式开幕;截至目前,“第二现场”形式的演出正日益增多,层出不穷。

《赵氏孤儿》剧照。中国国家话剧院供图

让话剧生态呈现出良性循环

为什么来看“银幕上的话剧”?中青报·中青网记者随机采访了几位观众,了解到他们各有不同的原因:“我是主演的粉丝”“这部话剧没有复演,平时很难有机会看到现场演出”“想看看这种新的艺术呈现方式”“票价相对较低”…… 这种现象反映出观众对传统戏剧形式的期待正在发生变化。在剧场演出受限或难以一票难求的情况下,通过银幕观看话剧成为一种新的选择。它不仅降低了观演门槛,也让更多的观众有机会接触到原本可能无法触及的艺术作品。同时,这也引发了关于艺术传播方式与观众体验之间平衡的思考。在技术不断进步的今天,如何在保留艺术原汁原味的同时,探索更多元的呈现方式,或许将成为未来文化发展的重要课题。

在深圳,无法承接大型剧目现场演出的中型剧场福田梦工场星梦剧场,因为“第二现场”的形式,也有了展映知名剧目的机会,经常一票难求。

“在家门口就能观看优质剧目的吸引力,让更多观看者迈步走进剧院。很多人无法前往国家级的大剧院现场观看戏剧,一是交通成本高,二是票价高,‘第二现场’弥补了这方面的不足。”深圳市福田区公共文化体育发展中心场馆营运部部长方东林说,“从创作、演出,到制作成‘第二现场’,再到观众的培育、市场的消费。这让话剧整个生态呈现出一个良性循环,对各个环节都有积极作用。”

在杭州运河大剧院,《北京法源寺》《青蛇》的复购率最高。“《青蛇》已经很多年没有复排,《北京法源寺》这部剧本身就很精彩,并且巡演也不多,复购率和售票率跟剧目本身有很大关系。”蒋菡说,“因为这次放映的剧目大多是很多年前的经典,现场不太能看到了,所以很多人很珍惜这次放映机会。”

宋宝珍认为,“把舞台搬上银幕”具有独特的优势,对观众来说,首先体现在传播层面,突破了剧场的空间和时间限制,减少了观众出行的麻烦,让更多的观众在家门口就能欣赏到高质量的戏剧演出;其次具有经济优势,票价相对较低,通常是剧场演出的1/5甚至1/10,使戏剧艺术更广泛地惠及大众;第三是清晰度优势,能够真实还原演员的动作、细微表情,甚至衣物的纹理,有效解决了剧场后排观众视觉上的盲区问题。

对演出方而言,跨区域重复播放的模式有助于提升演出总量与票房收益,从而推动新的经济增长;同时,“第二现场”不仅依赖于演出内容与艺术质量,更需借助全景声、AR、VR等技术的持续进步,这将有力促进传播技术的创新与发展。随着技术不断升级,观众的沉浸式体验也将得到进一步增强,为文化产业注入新的活力。

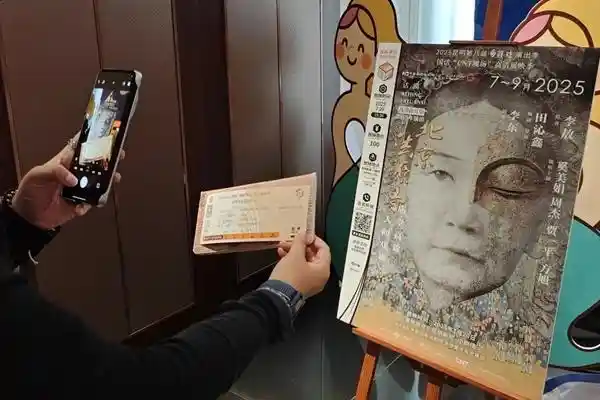

《北京法源寺》展映现场,观众在剧场前厅拍照留念。昆明剧院供图。 此次《北京法源寺》的展映活动吸引了众多观众前来参与,在剧场前厅,不少观众选择留下照片作为纪念。昆明剧院供图。 这一场景不仅展现了观众对作品的喜爱,也反映出文化活动在公众生活中的重要地位。通过拍照留念的方式,人们将艺术体验转化为个人记忆的一部分,进一步拉近了艺术与大众之间的距离。这样的互动形式,有助于增强文化活动的传播力和影响力。

仍是需要不断探索的命题

中学生燕紫涵第一次看话剧,就是看的《狂飙》“CNT现场”:“还是挺沉浸的,通过剪辑的方式给了主演们特写,让观众能看清他们生动的表达,同时配了字幕,便于观众理解。”在她看来,这种形式一定程度上增强了剧目的感染力,弥补了看不清楚演员一些“小表情”的遗憾。

话剧爱好者苏曼婷则认为,这种特写反而破坏了她自主观察的体验感,“我更希望导演和舞美用巧思让我注意到一些细节,而不是依靠镜头特写去凸显细节”。在一次观看过程中,她还发现台上的摄影师有时会挡住镜头,影响观众体验。

在一定程度上,“第二现场”保留了话剧观看的仪式感,让观众更愿意走进剧院体验新形式。蒋菡观察杭州运河大剧院的观众发现:“进剧场前,场务提醒观众不能摄像、交流等。演员们谢幕时,台下观众自发地一起鼓掌,直到谢幕环节结束。”

喜欢看话剧的90后王欣玥认为,相比传统剧场,震撼感仍会略有不同,“如果是面对面地在你面前讲话,更易吸引你的目光,更能把人带入情景”。

宋宝珍坦言,“银幕上的话剧”存在不足:首先是“场”的概念逐渐消失。剧场不仅是一个物理空间,更是一个充满观演互动、情绪共鸣的仪式空间、心理空间,甚至是象征性的精神空间。然而,“第二现场”的出现,使得舞台艺术逐渐演变为一种被屏幕隔开的影像观赏,削弱了现场演出的独特氛围与感染力。

二是表演能量的减弱。在舞台上面对观众进行现场演出时,更注重当下的感受、激情、感染力和表现力。然而,这种表演被呈现在屏幕上时,往往显得过于刻意、不够自然;而那种看似自然的表演,在剧场中却又显得缺乏视觉冲击力。

三是互动性体验的减弱。剧场中观演一体的演出形式,使观众能够获得直观的参与感、体验感和交互感,彼此之间的情绪也容易产生共鸣与感染。正如狄德罗所言,“只有在剧场里,好人和坏人的眼泪才会流在一起”。 在当前媒介环境不断变化的背景下,传统剧场的互动性正在逐渐被削弱。线上观看虽然带来了便利,却难以复刻现场氛围所带来的集体情绪共振。这种变化不仅影响了观众的沉浸感,也在一定程度上改变了艺术传播的方式与效果。剧场作为一种独特的文化空间,其不可替代的价值在于它所营造的共情与联结,这一点值得我们持续关注与重视。

“技术依赖也会引发新的挑战:大型‘第二现场’直播需要导播团队、高清摄像以及传输设备,相关成本在20至50万元之间,这对中小剧团来说是一笔沉重的经济负担;同时,对视觉效果的过度追求,可能削弱戏剧内在主题的挖掘与艺术表达的深度……”宋宝珍表示,这些问题仍需持续探索。

记者也从中国国家话剧院相关工作负责人处了解到,此次展映的《狂飙》影像,是田沁鑫在2017年首次尝试即时拍摄的作品,带有一定实验性质,“确实存在即时拍摄机位遮挡现场观众的问题”。经过8年持续探索,包括《故事里的中国》《典籍里的中国》等与综艺的结合,国话在即时拍摄方面已积累丰富经验,通过导演的舞台调度,精准走位等技术手段,2021年的《直播开国大典》和2024年的《受到召唤·敦煌》两部作品,已经基本解决了这个问题。此外,多机位、多角度拍摄,也给高清影像剪辑提供了更多视角,同时提升了现场观众和展映观众的观赏体验。

田沁鑫曾表示,“第二现场”能够扩大戏剧的观众群体,更便于年轻人以及对戏剧不太熟悉的观众了解和接触戏剧,同时也有助于吸引更多人走进剧场。她认为,如果通过演播形式能让全国观众感受到戏剧的魅力,这将是一件积极的事情,第一现场与第二现场之间并不冲突。

当《狂飙》中田汉的呐喊,在同一时间传遍大江南北的剧场,舞台艺术的能量突破了物理场域的禁锢。散场后,很多观众“剧组能不能来现场演出”的追问,也再度印证了任何技术终需回归戏剧的本质——人与人的精神共振。

中青报·中青网记者蒋肖斌实习生张清源

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!