古装剧掀起文化考据热潮,观众热衷探索剧中历史细节,解锁中华文明趣味密码,推动传统文化深度传播与年轻化表达。

近年来,古装剧在历史细节还原方面呈现出明显的“考据热”趋势。从《长安十二时辰》中复刻唐代文物用于道具制作,到《梦华录》展现宋代茶文化,再到《长安的荔枝》参考敦煌壁画打造妆容,这些剧集在视觉与文化呈现上愈发考究,真实感大幅提升。

这一趋势不仅提升了古装剧的整体品质,也推动了历史与传统文化的普及与活化。观众在追剧过程中对历史产生兴趣,进而主动探索史籍中的文化精粹,甚至带动了文旅产业的发展,形成从荧屏到现实的文化桥梁。

记者调查发现,“考据热”主要体现在服饰妆容、场景道具和礼仪制度三个方面。例如,《长安的荔枝》中平康坊坊主的高大半翻髻,参考了敦煌壁画《都督夫人礼佛图》中的造型;《清平乐》则还原了宋代皇后佩戴的凤冠、翟衣等传统服饰;而《国色芳华》中的孔雀冠,原型来自西安博物院藏唐代女俑。

此外,道具的复刻也颇具匠心。《唐朝诡事录》中的“四鸾衔绶纹金银平脱镜”复刻了陕西历史博物馆的文物;《清明上河图密码》细致还原了名画中的彩楼欢门、孙羊正店等宋代建筑;《显微镜下的大明之丝绢案》中出现的眼镜,在明代绘画中也有实物对照。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿指出,虽然古装剧不一定要采用现实主义手法,但设定明确朝代的作品应在细节上追求更高的历史真实性。文艺评论家仲呈祥也强调,即使是“架空”背景的剧集,也应尊重历史精神,不能脱离文化根基随意编造。

以《藏海传》为例,尽管设定为虚构的大雍国,但其政治与经济体系参考了明代制度;《琅琊榜》虽设定在架空的大梁,但在服饰、礼仪等方面参考了南梁文化;《繁城之下》则通过市井细节还原了明代江南风貌。

北京电影学院教授张巍表示,近十年来,影视行业越来越重视通过新技术还原历史氛围与质感,这已成为高品质古装剧的重要标准之一。他认为,历史细节的还原不仅提升了剧集的审美价值,也让观众在观剧中获得更沉浸的文化体验。

随着观众审美水平的提升,古装剧的“考据热”也激发了年轻人对传统文化的兴趣。如今,每有古装剧播出,都会吸引一批“列文虎克”式的观众——他们热衷于考证剧中的历史细节,从服饰到道具,从礼仪到建筑,力求还原真实。

例如,《风起陇西》片头出现的“塑衣式彩绘文吏俑”来自汉景帝阳陵博物院;《大宋少年志2》中贵族少年佩戴的“白玉莲瓣形发冠”则参考了首都博物馆藏品;《长安十二时辰》中使用的“鎏金舞马衔杯纹银壶”更是唐代文物的复刻。

然而,观众的考据热情也倒逼制作方更加严谨。有剧集中出现的服装色彩过于鲜艳,被指出不符合春秋时期的染色技术;有的剧集出现火龙果等本应晚于剧情设定朝代才传入中国的食材,也引发讨论。

尹鸿认为,互联网的普及激发了公众对历史知识的分享热情,这种互动反过来推动了创作的严谨性。同时,越来越多历史学者、考古专家和非遗传承人参与到影视创作中,打通了从典籍到影视的“最后一公里”。

张巍指出,这种“考据热”背后,反映出当下社会对传统文化的重新认知和文化自信的提升。随着中国式现代化的推进,以及国家对历史文化保护的重视,传统文化正越来越契合当代年轻人的审美追求。

中国丝绸博物馆馆长季晓芬认为,观众对服饰等细节的“严苛”要求,是传统审美复兴和文化认知觉醒的积极信号。例如,《长安的荔枝》中展现的唐代品色衣制度,让观众重新思考服饰背后的文化象征。

从剧集走向典籍、走向实地,古装剧的“考据热”正在推动历史文化的普及。《藏海传》中出现的泰顺药发木偶戏,让这项濒危非遗获得关注;《长安十二时辰》中李必的芙蓉冠插法,也引发观众对唐代冠饰的研究兴趣。

张巍认为,观众在考证过程中不仅加深了对历史的理解,也培养了批判性思维。他希望剧集能成为兴趣的“入口”,引导青少年从剧集走向典籍,建立更系统的历史认知。

与此同时,古装剧的热度也带动了文旅产业的升级。《长安十二时辰》播出后,不少观众前往西安实地探访唐代遗址;《风起洛阳》更是形成了以洛阳文化为核心的文旅IP。

张巍表示,影视作品能够将历史场景“活化”,让非遗、风物、典故走出书本和博物馆,变成可感知、可体验的文化产品。观众在观看剧集后,往往会产生实地探访的兴趣,从而形成“观剧—学习—旅行”的文化链条。

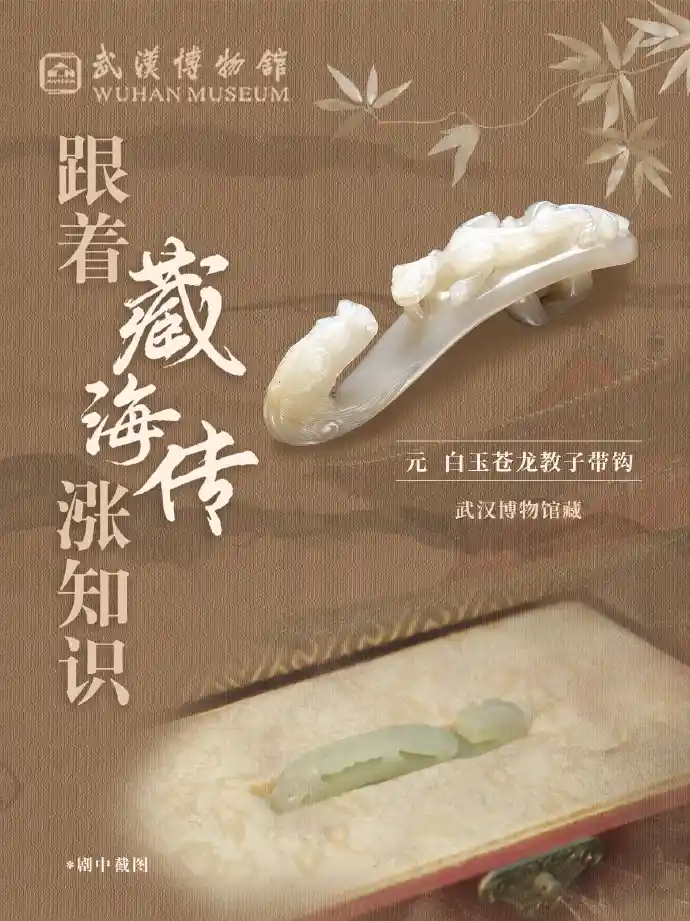

此外,古装剧还为博物馆与影视联动创造了契机。中国丝绸博物馆借《长安的荔枝》推出服饰特展;武汉博物馆认领《藏海传》中的龙首带钩原型;西安大唐西市博物馆则借《长安十二时辰》推出“长安舆图”展览。

季晓芬表示,影视与博物馆的联动,让学术走出象牙塔,让历史更具温度。古装剧的“考据热”,不仅是对传统文化的致敬,更是对中华文明的当代表达,让公众在现代生活中读懂“何以中华”。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!