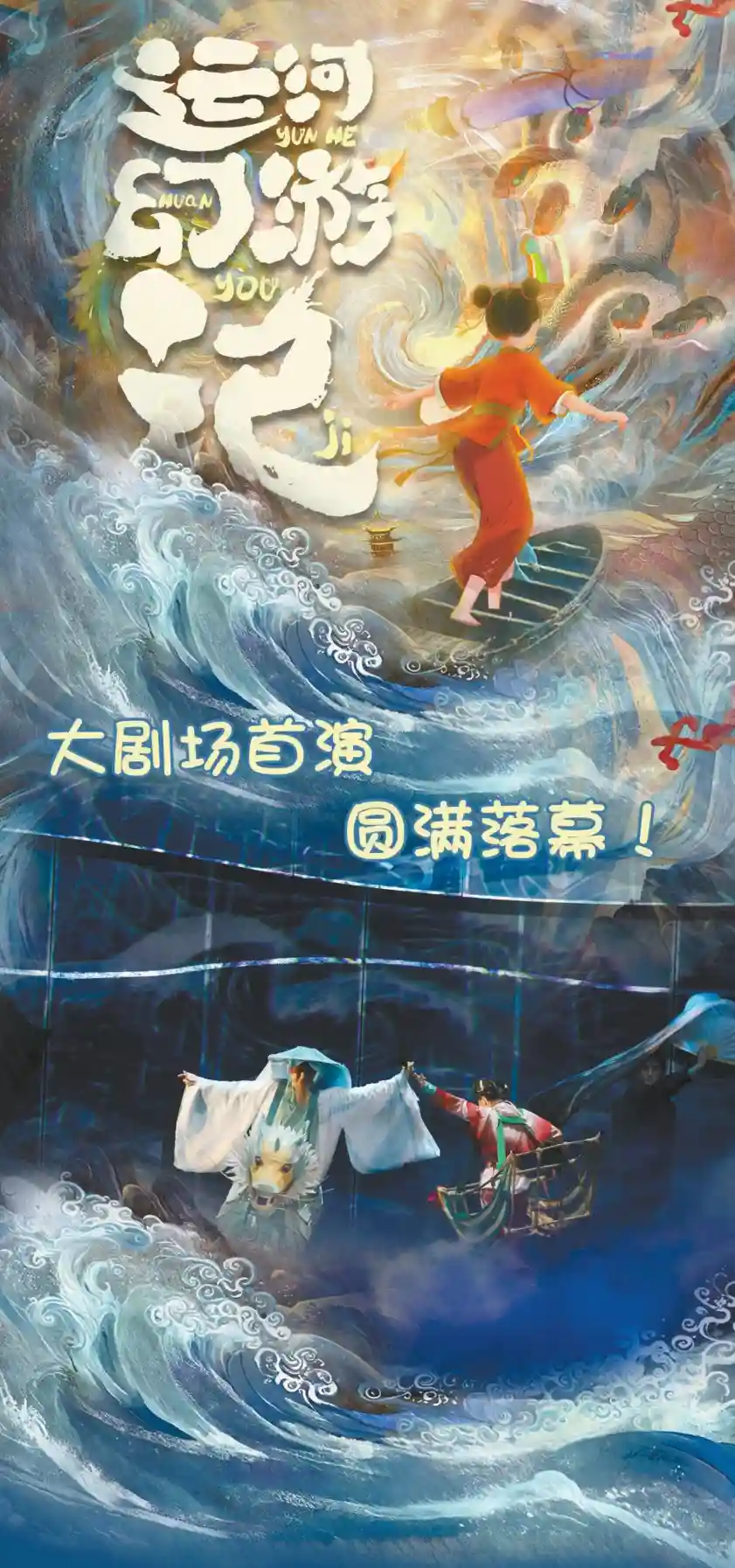

元界财讯2025年07月31日 14:19消息,小船头惊现奇幻漂流!孩子们意外开启运河冒险之旅,沿途奇遇不断,揭开神秘水域的秘密。

近日,北京曲剧儿童剧《运河幻游记》在北京成功上演,引发广泛关注。该剧以千年大运河为背景,讲述了一位名叫小船头的女孩为寻父亲独自南下,沿运河展开一段奇幻旅程的故事。作品巧妙融合传统文化与现代审美,通过丰富的艺术手法展现亲情、友情与成长主题,舞美设计瑰丽梦幻,唱段风格亦庄亦谐,既保留了北京曲剧的独特韵味,又充分考虑了儿童观众的心理特点,实现了传统戏曲与当代儿童剧的有机融合,赢得了大小观众的一致好评。

在当前文艺创作普遍面临“创新焦虑”的背景下,《运河幻游记》的出现无疑提供了一个值得深思的范本。近年来,“创新”几乎成为各类文艺项目申报、评审、宣传中的高频词,主管部门重视,资源倾斜,创作者压力倍增。然而,许多所谓的“创新”往往流于形式——或堆砌技术,或盲目跨界,结果却难以打动人心。真正的创新不应只是手段的翻新,而应是对时代精神的敏锐捕捉和对观众需求的深刻回应。《运河幻游记》的成功在于,它没有为了“新”而刻意求变,而是以题材为核心,将多元艺术元素自然融入叙事之中,实现了内容与形式的统一,这种“有根之新”正是当下文艺创作最需要的定力与智慧。

该剧在主题表达上颇具匠心,将弘扬大运河所承载的民族精神这一宏大命题,巧妙地融入一个孩子成长的微观叙事中。小船头的寻父之旅,不仅是地理意义上的南下之旅,更是一场精神层面的成长漂流。她在旅途中结识神兽、遭遇险境、化解矛盾,在一次次选择中学会责任、合作与勇敢。尤其值得注意的是,剧中并未采用生硬说教的方式传递价值观,而是让道理在情节推进中自然浮现。比如“最珍贵的宝物就在身边”“不要把脾气发在爱你的人身上”等金句,都是角色经历情感冲突后的顿悟,因而更具感染力。这种“立意融于叙事”的创作方式,正是儿童剧艺术成熟的表现。

从文化视野来看,《运河幻游记》展现出极强的包容性与延展性。它以大运河文化为主线,串联起漕运历史、《山海经》志怪、民间传说以及近代中西文化交流等多个维度。剧中出现的小白龙、小麒麟、重明鸟、九婴怪等形象,均源自中国古代神话体系,构成了一幅生动的“中华神兽图谱”;而外国探险家保罗的加入,则为故事注入了跨文化对话的意味。更令人欣喜的是,这些文化符号并非简单拼贴,而是在剧情逻辑中有机融合。例如保罗从寻宝者到文化理解者的转变,暗合了文明互鉴的主题,也为小观众提供了理解“他者”的启蒙视角。

在艺术表现手法上,该剧充分体现了对当代儿童审美习惯的尊重与贴近。北京曲剧特有的京腔京韵被保留下来,同时大胆引入国风摇滚、说唱等现代音乐元素,节奏明快、语言幽默,有效提升了观剧趣味性。多媒体技术的运用也极具想象力,无论是波涛汹涌的运河场景,还是神兽施展法术的特效,都营造出强烈的视觉冲击力。此外,剧中“画中仙”的插科打诨、“快递员”的穿越式台词,甚至小白龙脚踩轮滑鞋的设计,都精准踩中了儿童观众的笑点与兴趣点。这些细节表明,创作者真正蹲下身来,用孩子的视角看世界,而非居高临下地“教育”孩子。

当然,作为一部尚处打磨阶段的新作,《运河幻游记》也存在可提升的空间。例如,小船头的整个冒险过程究竟是梦境还是现实,剧中缺乏明确界定,可能引发低龄观众的认知困惑;几位主要角色的成长弧线虽完整,但在舞台呈现上略显拖沓,情感转折的节奏还可以更紧凑有力。此外,作为儿童剧,互动设计虽已尝试,但尚未深度嵌入叙事结构,仍有潜力可挖。音乐方面,若能创作出朗朗上口、易于传唱的童谣式唱段,将进一步增强作品的传播力和影响力。

总体而言,《运河幻游记》是一次成功的艺术探索。它不仅拓展了北京曲剧的表现边界,也为儿童剧如何讲好中国故事提供了新思路。在一个信息碎片化、注意力稀缺的时代,能让孩子们安静坐下来,沉浸于一段有文化底蕴、有情感温度、有审美质感的舞台旅程,本身就是一种胜利。我们期待这部作品在持续演出中不断优化,真正成长为一部既能代表北京文化特色,又能走向全国校园剧场的经典之作。毕竟,传统文化的传承,最终要落在一代代孩子的眼睛里、记忆中和心灵上。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!